【小見山研究室】境界線上で実寸大の物質性と戯れる

小見山陽介

マテリアリティとの対話から新しい建築を考える

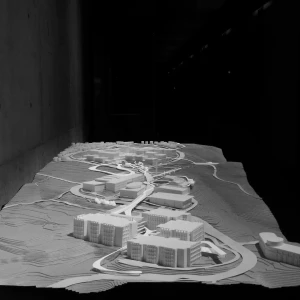

大学院2年生の春、僕は同期の友人たちと五月祭パヴィリオンの建設に参加した[1]。それは現在も続く東京大学大学院木質材料学研究室の恒例行事で、毎年親方を決めて5月の文化祭に合わせて京大農学部の敷地内に実寸大で木造の構造物を自主施工するというものだ。その年は、大学院生の小林研治さんが担当で、黄金比を使って構造用合板とOSBパネル、2種類のパネルを立体的に組み合わせてつくる立体トラスの試みであった。この構造にとても興味を持った僕らは、小林さんを誘って木造歩道橋をデザインするコンペに参加した。それは京都の五条堀川の交差点を敷地とするもので、僕らは夏休みを潰して提案づくりに勤しんだ。締切当日に京都の審査会場まで模型を持参したものの、模型が大きすぎて失格となり、楽屋まで押しかけて直訴し審査委員長から特別にコメントをいただいたというオチがつくのだが、後に五月祭パヴィリオンが新建築に掲載された際にこのコンペ案も合わせて紹介されることとなった。この時僕らが学んだのは、システム化されたデザインは小さなスケールから大きなスケールまで横断しうるものであること、合板やOSBのようなありふれた材料でも、その性質を再考し構成や形状を新たにデザインすることで、材料それ自体を超えた何か別の次元の存在にジャンプしうるということである。このように巨大な木造構造物の提案をした後では、五月祭で施工したパヴィリオンはその模型のようにも感じられる。すなわち、僕らが自主施工した実寸大の構造物は、より大きな計画の一部を表現したものと考えれば大きな模型であり、しかしそれ自体もはたらきを持った小さな建築なのである。この大きな模型/小さな建築としての「マイクロ・アーキテクチャー」についてはtraverse 21で書いたのでここでは詳細は触れない。

建築における模型には、ある建築的構想をスケールダウンして表現したものとしての側面だけでなく、例えばスタイロカッターを使ってスタイロの塊を切っているときのように、材料からの反応を受けていわば即興的に建築デザインを考えていくための対話相手としての側面もある。この材料からのフィードバックを、手だけではなく体全体で感じられることができたら、建築デザインは、建築のつくりかたは、どのように変わりうるだろうか。こうした興味から、いずれも1分の1すなわち実寸大の製作にこだわった小見山研究室のプロジェクト群は出発している。

[1] なお僕ら建築学専攻から参加したメンバーは当時DECo(Design on Environmental Concept)を名乗ってデザインや執筆活動を行うグループを組織していたのだが、施工に協力するだけでなく、発生する端材を使った家具を製作し見本市に出展することともなった。