未完の思考たちの群れ|神吉研究室 学部4回生 山井駿

1 .

水が一番好きだ。変に甘いジュースや、苦みしか感じられないビールよりも(舌が子どもなのだろうか)、水が好きだ。炭酸も無い方がいい。レモン汁をたまに入れても美味しいけれど、やっぱり何も無い方がいい。

純粋だから?透明だから?

純粋で透明に見えても、酸素原子と水素原子の結合物がゴロゴロと渦巻いている。見えないけれど、きっと微生物がウジャウジャいる。それを押し殺した透明性が好きなのかもしれない。

いや、やっぱりただ美味しいだけなのかもしれない。

Zoomよりも電話が好きだ。携帯電話から聞こえる相手の姿は、のっぺりと動く画面越しの相手よりもよほど生き生きとして見える。

Zoomでは、自分が話しているときに自分の姿が大写しになる。誰に語りかけているのだろう?鏡を常に見ながら話しているような、そんなヘンな感覚に陥る。相手から見た自己を意識しながら会話するのは、なかなか難しいものだ。

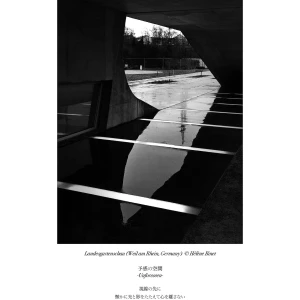

水を描く、といったとき、コップを連想するだろうか?波打ち際を思い浮かべるだろうか?

きっと何かしらの形態、境界を与えることだろう。

散歩するのが好きだ。イヤフォンはつけない。ドからシまでの(♯・♭合わせても)たった12音で近似された音楽ではなくて、日々にあふれる音階なき音楽たちを聴く。

楽譜は、人類最大の発明の一つだと思う。世界にあふれる無限の音たちから選り抜き、抽出して五線譜の中におさめてしまうのだから。僕たちはそのメディアをもって、「音楽」を再生することが可能になる。選り抜かれた12の音の組み合わせで、和音が生まれる。その調和と不調和に魅せられて、いつしか五線譜上の音たちを「音楽」と呼び、世界にあふれる音楽を「音」と呼ぶようになった。

散歩をする時、そんな五線譜なき音楽に耳を澄ます。別にそれをピアノで弾こうとか思わない。ただ聴くだけ。だからどうということはない。

昼休みのチャイムが鳴ると、一目散にグラウンドへと駆け出す。砂利まみれの下駄箱。百葉箱。スプリンクラー。そんなものを横目に、我先にと校庭へ急ぐ。

それまで更地だった運動場に、縦横に線を引いていく。ドッジボールのライン。キックベースのマウンド。ケイドロのろうや。合間を縫って鬼ごっこが走る。

上級生、下級生それぞれ遊ぶけれど、誰がどこ、とは決められていないけれど、不思議と陣地争いは起こらない。カオスのなかにも、器用に境界が形成されていった。

5時間目の予鈴が鳴ると、皆一目散に校舎へと走っていく。引き裂かれたままの校庭は、再び大きな空白になる。

普通電車が好きだ。車や新快速よりも、どこかゆっくりと時間が流れていて。

本を読む人、音楽を聴く人、今はあまりいないけれど、お酒を飲む人。交通手段でありながらも、そこは図書館であり、ライブハウスであり、(これはよくないけれど)宴会場である。車両の一番前に立ってあたりを眺めると、皆それぞれに世界をつくっていて面白い。それは、いつ均衡が破られるか分からない世界だ。隣の人が荷物をまとめだす、どこかそわそわし出す、そんなとき、それぞれの世界から「電車の中」に引き戻される。

駅に着くたびに、誰かがその部屋を出て、誰かがその部屋に入ってくる。ふと気になって、本から顔を上げて窓の外を眺める。自分の世界と、誰かの世界、さらには外の世界が干渉し合い、同期化される。そんな儚い世界の同居が、楽しいのかもしれない。

単語帳の1ページ、車内の情景、ドアの外の世界、それらに風景のイメージがオーバーラップする。

張り詰めた沈黙。秒針が時を刻む音がする。消えかかった記憶を必死に思い起こそうとする自分と、もうどうにでもなれ、という自分がせめぎ合う。落ち着かないので、とりあえず窓の外を眺めておく。鳥が飛び、木が揺れている。そこに時間のズレを感じて、同時に一種の羨望を感じる。

試験、というものに身を置いたとき、いつもこんなことを思う。

スタジオ課題は、まさに命を削るものだった。大きすぎる、多すぎる大津というまちの課題と魅力。大きなスケールと人間の目線を器用に行き来できない自分へのもどかしさ。どんどん面白いことを考えていく仲間たちへの憧れ、劣等感。あの数ヶ月間、心休まる瞬間なんて無かったんじゃないか、とすら思う。

提出前、ギリギリの精神状態で朝ご飯を買いに行くと、公園で親子が野球を楽しんでいた。すぐそばにいるのに、全く違う時間を生きているような気がした。僕たちの提出期限の12時と、この親子のお昼ご飯の時間である(かどうか分からないが)12時は、きっと全く違うものなのだろう。すごいのは、そんなふうにして、一見同じ標準時のもとで暮らしているようで、実は全ての人が異なる時間を生きている、ということである。

時刻とは、それら異なる時間世界をはかり、結びつけるものさしにすぎない。

散歩していて、見つけた。誰かに伐られた切り株。遊歩道のど真ん中、人間には邪魔だったのだろう。表面にキノコがまとわりつく。その間から、一輪の花。

限りなく今であることと、異なる世界が同居すること。古さとは、こういうことなのか、とその時思った。

撮影:2021年4月 大津にて

建築史とは何だろうか。

ブルネレスキ、ブラマンテ、ミケランジェロ、ボルロミーニ

ゴシック、ロココ、サン・サチーロ、テンピエット

暗号のように羅列してみたけれど、そんな綺羅星のごとき天才たちの割拠する教科書の最後に、僕たちの住む家は載りうるのだろうか?

歴史の流れ、という言葉がある。それは特徴的な出来事を時代別に結んだ等高線である。近似曲線である。近似曲線であるがゆえに、抽出という作業が必要になってくる。僕の実家と東三条殿とでは、後者の方が重要、というように。

抽出しながら、分類がなされる。でも、そう簡単なものではない。地域差、年代差、異なる様式の併存。そもそも分類し得ないものを無理矢理ハコに詰めるのだから、当然矛盾や個別解が出てくる。それでもその大局を俯瞰することで、時代というものを理解しようとする。

今、とは過去と未来の境界である。今は、古い今を過去として巻き込みながら、そして新しい今を未来として吸収しながら、前に進み続ける。今とは、過去と未来が等価に存在する一瞬の連続である。そこに歴史や様式、そんな俯瞰的なものは無い。それは絶えず動き続ける境界面、いや、境界体である。

歴史を学ぶとき、理想化された時間軸の標本を見ている気分になる。ホルマリン漬けされた名建築や様式たちが、整然と並んでいる。

歴史を学ぶことは、ホモ・サピエンスが人間たる所以なのかもしれない。けれど、前進する境界体としての、生物的な時間を忘れてはいけないように思う。今日を、明日を泥臭くつなぐ、そんな漸進的で儚い時間軸こそを、その境界体の足跡こそを、歴史と呼んでもいいのではないだろうか。

コンセプチュアルな形態、ダイアグラム、明瞭な語り口、プレゼンテーション

そのとき、建築はメディアになっていないだろうか?表現の道具になってはいないだろうか?

信仰のあらわれ、権力のあらわれ、機能性のあらわれ。建築は、人間がつくる以上、なにかのあらわれであることが多いのかもしれない。

時たま訪れる、充満する空気へのえもいわれぬ感動。人の活力が生み出す迫力。にぎわい。それらを感じるとき、それが何かのあらわれであることが隠されている。あらわれが踏み越えられている。あらわれ、それは設計者の意図、もしくは計画と言えるのかもしれない。それらが覆い隠され、突き破られ、不可視化されたときに、空間を魅力的だと感じられるのかもしれない。

ならば、建築はどうあるべきか?設計者は何をするべきか?

様式とは、意図・計画を覆い隠すほどの、強固かつ明確なルールである。建築のカタチが様式へと昇華されたとき、それは個人の思惑から外れた、有無を言わせぬ半ば絶対的なものに変貌するのかもしれない。そこに僕たちは「美」を感じる。時間に侵食されない永遠性を感じる。

様式から距離を置いたところに佇む現代、もうあらわれと相克しうる様式は生まれないのだろう。

人の交流、コミュニティ。あるいは建築の原初、形態の由来、自然と建築。

不確実かつ予定調和的な理想世界が、「コンセプト」として饒舌に映し出される。もはやその隠蔽や踏み越えが不可能であるほど饒舌に。

その理想世界の純度を、もはや現実世界との乖離が生じるほどに研ぎ澄ますのか。もしくは、踏み越えが起こりやすいように、単純明快で非人間的で、かつ抜けのあるルールを設けるのか。あるいは様式の生成を目指しもがくのか。

建築はどうあるべきか?設計者は何をするべきか?

まだ分からない。

もはや建物は、行き交う人びとの添景に過ぎなかった。 撮影:2018年9月 ジャカルタにて

冬の夕方が好きだ。青白磁の空が、やがて朱に染まり、その対極では藍に染まっていく。スッと空気が冷えた瞬間、日没を悟る。それからしばらくの間、まだ西の空は朱である。

日没のグラデーショナルな視覚体験は、空気を触覚することで意識づけられる。迂闊にも家の中で日没を迎えたとき、それを知覚することはない。

思えば、終わりをデザインすることは少ない。終わりは突然かつ予測不可能で、しかも通常忌避されるものだから。

見慣れた家や田んぼが潰され、更地になり、記憶が抹消された上で、まっさらな家が建つ。終わりと始まりが見事に切り離されたその場所に、はたして建築は宿るのだろうか。

2 .

不可視による可視、自己生成する境界体、異世界の共存。これまでとりとめなく書き連ねてきた十数編の文章が、僕の理想世界、「コンセプト」なのだろう。

異なる世界(たくさんでもいい)が隣り合う。片方の世界に身を置いて切り分けるのではなく、そのすき間に身を置いて、それらをつなぎ合わせる。そこは、境界体としての厚みを手に入れる。内と外、過去と未来、それらは対立概念ではなく、境界体という緩衝域に媒介されて併存する世界である。

境界の明示は、今、現在の展示にすぎない。そこに異世界の同居はない。その仲介があからさまでなく、隠蔽や踏み越えによって不可視化されたとき、異世界の共存が初めて可視化される。

こぽこぽと湧き上がる思考を、辛うじて書きとめてきた。言葉のフィルターを通ったそれは、自分の思考であり、自分の思考から外れたものである。

この幼い思考に赤面する日が来るくらいで、今はちょうどいいのかもしれない。