【高野・大谷研究室】「包む音/取り巻く音」

音源と音の伝搬・制御の研究

教授 高野 靖

研究背景

我々は、楽器・スピーカのように音を出すことを目的とした機器、エアコン・冷蔵庫などの家電製品、自動車や鉄道のような乗り物などの「音源」に取り囲まれて生活している。これらの音源からの音が伝搬する過程で「自然現象の音」、「生き物の音」など様々な音とも混じり合い音環境が形成されている。ヒトはこの音環境の中でそれぞれの音を聞くことにより周囲の環境を認識し情報を得て、様々な判断を行っている。

近年、携帯電話など我々の身の回りに音を出す機器が増加しているが、音源がどんどん増えていくと、ヒトは個別の音を認識できなくなる。このため、たとえ有用な情報を持った音であっても、他の音とまざった「騒音」となり音環境が悪化してしまう。また、音源が同一の空間に多数存在する場合、壁面吸音など建築側での一律の対策では音環境の改善が困難な場合も出てくる。このため、音環境を構成する個別の音源を制御し、音のバランスを考えることも重要となる。

音源の研究

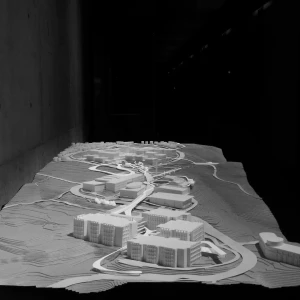

同じ振幅で振動している音源であっても、音源の移動や、振動モードなどの違いにより放射される音は大きく変化する(図1)。このため、音環境を構成する音源のバランスを考えるためには、実際に音がどこから発生しているかを知ることが重要になる。図2は走行中の新幹線車両の音源分布をマイクロホンアレイで計測した例である¹。車両の速度を変えて測定を行うことにより、速度を向上させた場合に、どの部分の音源対策がどの程度必要となるかが分かる。このため、音源の分解能をさらに向上させる方法などについての研究も行っている。また、鉄道騒音のフィールド調査により得られた音源条件や環境条件による音の変化などに基づく音源特性の推定などの検討も行っている。

音の伝搬・制御の研究

音源が電気的に制御されている場合は、音を特定のエリア内でのみ聞こえやすくするようにアクティブ(能動)制御が可能である。また、音源に近接して設置された遮音板などを用い、音の指向性や放射エネルギーを、パッシブ(受動)制御できる可能性もある。これらの能動的な手法に受動的な手法を組み合わせたセミアクティブな音場の制御手法についての研究を進めている。また、数値解析を用い、吸音材の三次元構造や地表面での温度境界層などが音の伝搬に与える影響などに関する研究なども行っている。

図1 同一振幅音源からの音の放射 (a) 振動の波長<音の波長

(b) 振振動の波長>音の波長

図2 移動音源の音源探査例

【参考文献】

-

Y. Takano et al, Development of Visualization System for High-Speed Noise Sources with a Microphone Array and a Visual Sensor, inter-noise 2003, N930, pp.2683-2689 ,2003-8