「融合寺院」という建築・都市空間の更新プロセスモデル ― 旧い建築をそのまま残しながら新しい建築を重ねること|柳沢究

― はじめに

建築にまつわる「包むもの/取り巻くもの」を考えたとき、建築が主語になるのであれば、建築が包む/取り巻く内部空間や人・物ないしはそれらの複合としての生活や出来事があり、あるいは建築が目的語となるのであれば、建築を包む/取り巻く物理的な都市空間や自然環境ないしは非物質的な社会背景・時代的空気といったものが想起される。しかし時にはある建築が別の建築を、比喩ではなく文字通りに、物理的に包んだり取り巻いたりすることがある。筆者が研究対象の一つとしている「融合寺院」も、そのような建築が建築を包む現象の一例である(図1)。

融合寺院は、俗なる建築(住居)が聖なる建築(ヒンドゥー寺院)を包むことで生じる。本稿の前半では、寺院が住居に包まれるという事態がどのような条件や力学の元に生起しているのか、その社会的・文化的背景および、融合寺院という場に作用する諸要因の関係について、簡単に紹介したい¹。また融合寺院は、新しい建築が旧い建築²を包むことで生じるものでもある。本稿の後半では、融合寺院という現象を「旧い建築をそのまま残しながら新しい建築を重ねる」という、より一般的な建築の更新プロセスのモデルと見なし、その定式化を試みたい。

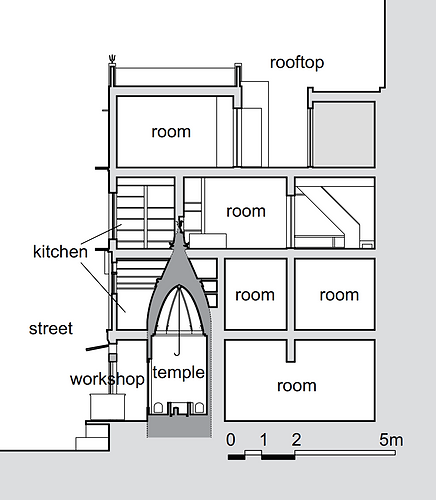

IV型融合寺院の断面図

図1:様々な融合寺院(記号は図5に対応)

1 融合寺院に関するより詳細な議論については柳沢(2018)、Yanagisawa et al.(2020)を参照されたい。

2 本稿では、ある土地に新しい建築の要求が生じた際に、そこに以前から存在していた相対的に古い建築という意味で「旧い建築」という語を用いる。

― 融合寺院とはどのようなものか

融合寺院とは、元々は独立して建っていたヒンドゥー寺院が、隣接する建物の増築や新築によって部分的あるいは全体的に包含される現象、およびその結果形成された建築物である。筆者が研究のフィールドとしている、ヒンドゥー教の聖地ヴァーラーナシー(インド、ウッタル・プラデーシュ州)の旧市街で数多く観察されるが、必ずしも同地に限定された産物ではなく、類似の現象はインドの各地で散見される。デリーではイスラームの宗教的建築にも同様の状況が生じていることが報告されており、この現象がインド文化の深い部分に根ざしていることを示唆している。

ヴァーラーナシーの(融合寺院ではない)一般的なヒンドゥー寺院の外観的な特徴は、ガルバグリハと呼ばれる聖室の上に乗る四角錐状の屋根・シカラである。また、しばしばポーチ様の前殿を備える(図2)。聖室内には神体が収まる。ヴァーラーナシーはシヴァ神を奉ずる都市なので、ほとんどの寺院ではシヴァ神を象徴するリンガが鎮座している。

そのようなヒンドゥー寺院が、別の建物に覆われることで融合寺院となる(図3)。覆われる側の寺院のことを「主寺院」、それを覆う側の建物を「副建物」と呼ぶ(図4)。副建物の用途は様々であるが、多くの場合は住居である。街を歩いていると様々な形の融合寺院に出会う。主寺院を部分的に囲ったものから、主寺院全周が包み込まれシカラだけが屋上に飛び出したもの、寺院の上部に副建物が覆いかぶさるものまで、融合の形態や程度はさまざまである(図5)。融合寺院は、生活上の要求に基づく副建物拡張の結果として生じる。注意したいのは、たとえ寺院の大半が包み込まれた場合でも、寺院としての機能を維持し、外部の人が寺院に参拝できるようにしていたり、シカラの頂点(ヒンドゥー寺院において重要な象徴的意味をもつ)を覆う増築はなるべく避けるなど、様々な配慮が施されていることである。

― なぜ融合寺院に注目するのか

本稿の結論を先取りして言えば、融合寺院の更新メカニズムの要点とは、ある建築が強い変化圧にさらされた状況下で、最も大事な守るべきもの・その次に大事なもの、といった重要性の序列を明確にし、その重要度に応じて改変の自由度に差を設けることで、全体として維持と変化のバランスをとろうとする運用思想である。このような更新の考え方は、大事なものを残すか無くすか、白か黒、二者択一、オール・オア・ナッシングの発想に基づくスクラップ・アンド・ビルドとは、一線を画する。

日本の都市における建築のスクラップ・アンド・ビルドによる更新の問題は様々に指摘されているが、問題の核心の一つは、スクラップされた旧い建築と、ビルドされる新しい建築との脈絡の断絶である。特に、更新前において周辺環境との調和的な関係ができあがっていた場合は、新しい建築と周辺環境との間での景観ないしは空間構造上、利用上の不調和が、短期的な問題としてあらわれる。より長期的に見れば、物理的な建築が媒介することで伝えうる価値や思想、自然的・社会的条件への対応策として培われた生活様式や近隣関係、建設技術などの文化的情報の継承不全が大きな問題となろう。個々の建築の更新時において新旧が断絶すれば、その集積によって実現する街や集落の更新にも同様の事態が生じる。日本の戸建住宅は30〜50年程度で建て替えられるという。これが意味することは、そのような住宅が集まる住宅地では、30〜50年経つと街の物理的組成がそっくりと入れ替わるということである。旧いものが継承されなければ、いつまでたっても蓄積が増すことはない。「古い家のない町は想い出の無い人間と同じである」という東山魁夷の言葉があるが、このような新旧の脈絡の程度による情報の蓄積の多寡は、長い時間を経た後に、個々の建築や街のスケールにおいては固有性の問題、その集合である地域や社会のスケールでは文化の厚み(多様性)の問題としてあらわれてくるはずである。文化や記憶を伝えるのはもちろん建築だけではない。地形や街路・地割といった都市の構造をなす要素にも文化的記憶が宿る。

「万物は流転する」というマクロスケールでの真理を現実社会に適用するのは、一見爽快な態度ではあるが、未来に対しては無責任な開き直りである。ゆく川の流れは元の水ではないけれど、変化する水の間にも連がりがなければ流れにはならない。個々の建築や都市空間の更新の局面において、「変えられるもの/変えられないもの」を見極める賢さとともに、「変えるもの/変えないもの」を目的意識的に決定し、かつ両者を調停する論理と手法が求められる。

筆者が融合寺院において注目するのは、その雑種的造形の魅力もさることながら、新旧の建物を(記憶・象徴といった概念的・比喩的な意味においてではなく)文字通りに物理的に重ね合わせるという、その更新プロセスとしての可能性である。一見、無思慮で野放図な行為の結果とも思われる融合寺院であるが、その発現の背景やメカニズムを理解することは、必ずしもインドに限定されない、時間的な連続性を備えた建築・都市空間の実現に向けた手がかりとなるのではないか、というのが研究に手をつけた時からの直感である。