山・小屋|小見山研究室 学部4回生 林 浩平

2020年夏、つまり三回生の夏、山小屋のスタッフとして過ごした。標高約2800 メートル、日本アルプスの森林限界に建つ、割と大きな山小屋だ。風呂はだいたい3日に一度、自室は2畳、ご飯はたくさん食べられる。

2021 年夏、このエッセイを書きながら、小屋を設計している。僕らの手で、間伐材で建てる、小さく粗末な小屋だ。沢から水を引けたら、煮炊きくらいはできるだろう。

対照的なふたつの山小屋にまつわる話を、この機会に書き留めておきたい。

「自然」

コンクリートのまちで育ったからか、デジタルネイティブだからか、自然に対して憧れがある。しかしどれだけ山へ川へ出かけても、最後にはコンクリートのまちへと帰らなければならない。「自然が好き」と言う自分は、自然を一面的にしか知らないのだろう。川がめったに氾濫せず、トイレは水洗どころか電化までされる時代、都市生活者にとっての「自然」は薄っぺらだ。一時に比べれば自然は評価されているが、自然との付き合い方は、キャンプや登山といったレジャーであって、暮らしとは直結していない。

その一方で、自然と密接な暮らしも、ごく普通に存在している。自然を相手にするのは大変だろうし、コミュニティでの苦労話もよく聞くが、そんな暮らしを営む人の自然観は僕のものとは違っているだろう。「大変だけど、いいものだよ」と、僕も言えるようになりたい。

そこに近づく方法の一つが、山小屋でのアルバイトだった。短期間・賃金労働とはいえ、自然の中で暮らしつつインフラを支えるという経験は、自分の自然観を強くし、人の暮らしを考えるためのヒントもくれるはずだ。いろいろな経験があってこそ、知識は使い物になるはずだという考えもあった。僕はとにかく経験と出会いを欲していたのだ。

登山客に続いて朝食をとったあと、つかの間の休憩。この時間は人が少なく空気が澄んでいて、スタッフはそれぞれが好きなように過ごす。軽音部、筋トレ部などもある。

山上の日々

目覚ましを止めて、しばらく天井を見つめて、布団を出る。まだ暗い。顔を洗って開店準備へ。裸電球を点け、手順書を読みながら一人準備を進める。雲海を眺めていると、朝食を終えたお客さんからコーヒーの注文が入って、そうこうしているうちに先輩がやって来る。

「ごはん、いってき」

一日のほとんどは清掃と接客と厨房関連だ。僕が好きな、歩荷(ぼっか)*¹の荷上げ下ろし、登山道の修繕といった「いかにも」な仕事はめったにやってこない。要領が悪く、怒られて元気の無い日が続くこともあった。ごく稀に、夜逃げする人もいるという。山小屋は閉鎖環境だから、人間関係は何より大切だ。

落ち込んでいたある日のこと、サークルの友人が訪ねてきた。来ると聞いてはいても、実際に顔を見た時の嬉しさといったらなかった。一泊していくとのことだったので、消灯後の無人になった自炊場で、山小屋の仕組みについて、そこでの生活について、道について、そして山小屋という存在について、少し語り合った。そこで話したことは、およそ次のとおりだ。

あるか、ないか

岩と砂とハイマツの稜線に、赤い屋根の小屋が建っている。その風景を当たり前だと感じるようになっていたある日、小屋がやたらと頼もしく見えた。毎日僕たちが働いているあの建物の中では今、人が休み、談笑している。小屋を目指して肩を揺らし登って来る人たちがいるかと思えば、足取り軽く次のピークへ向かう人もいる。山小屋はそこにあるだけで、登山者の背中を押している。

では、今ここに小屋がなければ、どうだろうか。登山道は崩れ、飲水は手に入らず、寒さは凌げない。よってこの山域は登山者が気軽に訪れる場所とはならないだろう。この大きな山小屋は発電機、揚水ポンプ、ヘリコプターのような強力な技術を伴って、環境を傷つけながらも守りながら、私たちが森林限界で暮らすことを可能にしている。山小屋の存在は驚異だ。

同時に、現代人の生活が重なって見えた。建築が溢れ、インフラの網目があまりに細かく速くなり、きれいに隠れているから気付きにくいが、僕たちは技術の力で地球を痛めつけながら、無理な暮らしを送り、そのうえで環境保護を訴えて正しいことをした気でいる。脅威だ。

あるSFアニメのラスト*²人類初の宇宙飛行士となった主人公の青年は言う

「……海や山がそうであったように、かつて神の領域だったこの空間も、これからは人間の活動の舞台としていつでも来れる、くだらない場所となるでしょう。地上を汚し、空を汚し、さらに新しい土地を求めて宇宙へ出ていく。人類の領域はどこまで広がることがゆるされているのでしょうか。……」

山小屋もかつては、南極の基地群や宇宙ステーションのようなものだっただろう。いずれも初めに資材がもち込まれ、人間社会の経済と技術に支えられて成立するシェルターだ。人間はフロンティアを求めてやまない。その前哨基地は「あるか、ないか」なのだ。「ある」ことによってアネクメーネをズブエクメーネに変え、活動の可能性を開く。自然を知ろうと山へ行って、むしろ建築の存在を知らしめられた夏だった。

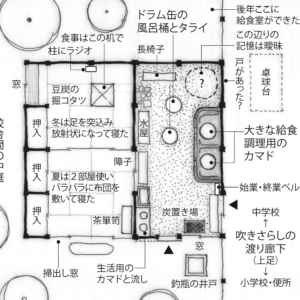

寝泊まりしていた部屋の概略図。客室を利用しているため、ある程度の広さとプライバシーは確保されている。 上下二段に分かれ、上段に同期が、下段に僕が寝泊まりした。周辺にある同様の部屋には山岳救助隊も。

くものすの喪失

何かを失って初めて、その存在の大きさに気付くことがある。僕たちのサークルは、つい最近、居場所を失った。

京都・鴨川デルタの近く、うっそうとした緑に囲まれ、外とは別の時間が流れているような場所。作業後には火を起こし、それで煮炊きし、皆仲良く燻される。それが毎週末、開かれていた。僕らがそんな「くものす」を去ったのは2020年春のこと。

おおいなる計画

退去が決定した時、僕たちは一方で、ある計画を進めていた。小さな山の管理を任されたのをきっかけに、そこで山林の在り方を自分たちなりに検討・実現していこうというものだ。ある程度の自由が利くその山に小屋を建設し「くものす」の代わりとする案も生まれた。ごく自然な流れだろう。植生豊かなこの山に小屋を建て、道を通して、楽しい山にしよう。機運を盛り上げるためにビデオメッセージまで作って、この壮大な計画はそれなりにうまくいきそうだった。

しかし、退去の時を迎え、小屋の建設が近づいた時には市中の様子は全く変わり果てていた。コロナ禍でサークル活動は停止。僕たちは「くものす」に続き、サークル活動まで失った。小屋は、建たない気がしていた。模型も作り、部材長も出しはしたが、建っているビジョンが見えない。五里霧中とはこのことだなと思った。社会情勢に振り回されて、小屋の計画もろとも、「おおいなる計画」はうやむやとなった。

時は流れ、僕たちは新しい生活に適応していった。感染者数のグラフとにらめっこし、ありったけの知恵を絞るが、それも明日には無駄になる。何が信用に足るのか…….。濃い霧の立ち込める日々に、僕は気力を失っていた。それでも季節は巡る。

再び春がきた。大学は対面授業を再開するつもりらしいと聞く。サークル活動は依然、まともにできていない。それでも僕たちは新入生の勧誘に向けてタテカンを新調し、徐々に前を向き、その延長だったか、僕たちは思い付きで背負子(しょいこ)の製作を始めた。一日では終えられずに、もう一日追加。のんびりした会だった。通常の作業ができないからこそ、これまでになくじっくりと腰を据えての製作ができたのだろう。そうして桜が綺麗な晴れの日、背負子の製作を終えた僕らは、確かな手応えを感じて、冗談交じりに一言。

「小屋建つなあ、これ」

ところでサークルの生命線、新歓はというと、新型コロナウイルス第三波のあおりを受けて、一番の魅力であるはずの山での作業に新入生を連れて行くことができない。やはり去年と同じで、もどかしい状態にあった。

「ええこと思いついた!」

山小屋で使用していたものを元にして制作した、背負子。山林の育成だけでなく、材の利用まで扱うことでより深く山と関われるのではないか。というのは表向きの理由であって、ただ作ってみたかっただけかもしれない。

「やっぱり、建てよう」

見切り発車だった。ハードルはいくつかあるが超えられないことはない。建築を学んでいるのなら、小屋を建てたいという声を拾い集めて、やってみよう。新歓期が終わらないうちにと、急いで計画を提案した。小屋が建たないとしても、この活動そのものに意味があると思った。

まず、場をつくること。「くものす」も作業も無くなった当時、僕たちを結び付けるのはオンライン会議のみとなっていた。しかも、例年のイベントは軒並み中止。会議が暗い。僕が新入生だったら、うまく馴染めずに離れていくことだろう。「何か面白そうだな」と思える取り組みが欲しい。小屋を建てるまでの一連のプロセスを利用できないか。

構想が広がる。設計過程をオープンにし、山の模型をリアルタイムに映す。模型に人形を配置してうまく動かし、木漏れ日と風を演出、山仕事をしていると錯覚できるかもしれない。エウレカ! すぐ配信ソフトの使い方を覚え、机と機材を2+1カメラ体制に対応できるようにした。準備万端。一人テレビ局、開局!

こうして僕は、すぐ調子に乗る。結局のところ、話も設計もなにもかもが中途半端な会だった。後輩が場を回してくれる有様である。そもそも、かなり狂ったアイデアだ。不器用な自分が、ワンオペで会話と設計と画面表示を同時にコントロールしようなど、さらに一連の取り組みを大学の課題と両立しようなど、ほとんど不可能だったのだ。

ほどなくして、作業実施基準の見直しによりサークル活動は限定的に再開。設計プロセスを通じての作業とアフターの再現という試みは、その意義を失うことになった。

とはいえ、小屋建設計画には長期的な意味もあった。それは埃をかぶっていた、「おおいなる計画」を復活させること。構想に関する細かな資料は整理されておらず、現に散逸しつつあるが、「学生団体が森林とのかかわりを考え、実践しようとした」事実とその内容は、残すに値する。小屋は資料整理の景気づけとなるだろうし、小屋の構想自体も合わせて、「おおいなる計画」は厚みを増すはずだ。

加えて、もし仮に小屋が実現するのであれば、そこには様々な活動の可能性が開かれる。僕たちが予想だにしない現象が、きっと生まれる。野に建つ小屋は「あるか、ないか」なのだから。

世界の様子はがらりと変わってしまった。しかしそれは表面的な事柄に過ぎない。本質は何一つ、変わってはいないはずだ。夢見るのは楽しいし、それが実現すれば嬉しい。少し前まで僕たちは、楽しい山の実現という気の遠くなる未来の、夢の話をしていたのだった。未来が見えないからこそ、夢見ることは一層大切だ。夢に形を与えて、楽しいことをしよう。それが僕にできることだと、感じた夏だった。*³

設計ミーティングの再現。模型を人形目線で映しながら、その手前には自分が映るようにした。画面上部には話し合っているテーマを表示している。

註

1.歩荷

ここでは、徒歩で山小屋からごみを下ろし、必要物資を上げてくる仕事をいう。背負子などの道具に荷物を固定して運ぶ。この仕事に憧れて、山小屋に来たといっても過言ではなかった。

2.『王立宇宙軍 オネアミスの翼』

落ちこぼれの青年・シロツグが宇宙飛行士に志願し、仲間と共にロケット打ち上げを目指すというSFアニメ。後に『トップをねらえ!』『ふしぎの海のナディア』『新世紀エヴァンゲリオン』などを制作するGAINAXの1作目。

3.小屋は建てないことになった。本文はまだ本気で建てるつもりだった時のもの。