micro architecture|小見山 陽介

― 軽い建築

「君は、自分の建物の重量を知っているかい?」これは、英国のハイテック建築家ノーマン・フォスターが、後に彼の代表作となるセインズベリー視覚芸術センターの現場を訪れた際に、同行したリチャード・バックミンスター・フラーから質問されたとされる問いである。部材質量あたりの性能を高めて軽量な構造を目指すハイテックの思想は、現代におけるサステイナブル・デザインのエネルギー志向な一翼を担っている。

修士課程在籍中だった2005年、日欧7大学間の交換留学制度AUSMIPにより、欧州の環境建築技術を学ぶためミュンヘン工科大学へ留学する機会を得た。そこで指導教官として出会ったのが、のちにロンドンへ自分を呼び寄せてくれることになる英国人建築家リチャード・ホールデンだった。

Foster Associates に所属していた当時、冒頭のフラーの質問に答えたのは当時セインズベリーセンターを担当していたホールデンだったという。正確な数値を計算して答え、最後にこう付け加えた。 「ゆえに、単位容積あたりの重量は、ボーイング747型機よりもずっと軽いと言えます」。ボーイング747は当時最新鋭の超大型旅客機。フラーはそれを聞いて大変満足したという。

ホールデンが担当する建築デザインスタジオは通年式で、前期はテーマに沿って学生がアイデアを競い、後期はそこで選ばれた数点の計画案について、スポンサー探しから実際の建設までを学生主体で行う現場主義のカリキュラムが特徴だった。

ホールデンは学生たちと取り組んだそれらのプロジェクト群をmicro architectureと呼び、軽さ(lightness)によって諸条件を統合(integrate)する思考実験とした。資源もエネルギーも限られた状況で建築は“軽さ”へと向かう。たとえば現地での建設が困難な雪山山頂へ居住空間を直接運搬するプロジェクト「Ski Haus」では、プレファブリケーションされた建物の総重量はヘリコプターの搭載可能最大重量(自動車あるいは家畜を運搬するために設定されている)から逆算され、部品のひとつひとつまでもが精査され研ぎ澄まされる。

ホールデンは僕ら学生をカヤックの工場やパラグライダーの格納庫に連れて行きスケッチをさせた。それら“軽い”構造体において支配的なのは、地面に向かい一方向に働く重力ではない。浮力や上昇気流など、より微細で複雑な力に対して設計された統合的ディテールが要求される。

micro architectureの目的はその小さな世界の完全性にあるのではなく、より一般的な問題へとつながるアイデアの部品を得ることにある。軽さへと向かうなかで、建築と環境や社会との物質的なつながりが顕在化する。ホールデンと過ごした時間から学んだのは、建築を成り立たせている仕組みや技術に意識的になることで見えてくる新しい可能性だ。それは CLT(Cross Laminated Timber)という黎明期にある木質建材の研究開発を通して、新しい建築プロトタイプをつくりだそうとしている今の自分の研究姿勢につながっている。1

1 初出:『工学広報 No.70』(京都大学工学部・工学研究科企画広報掛、2018年10月)

― 追悼 リチャード・ホールデン

ミュンヘン・ロンドン時代を通じての恩師、リチャード・ホールデンが73歳でこの世を去った。2018年の10月のことだ。

書き上げた博士論文を携えて、設計した近作の竣工写真を携えて、彼の元を再訪する夢は叶わぬものとなった。

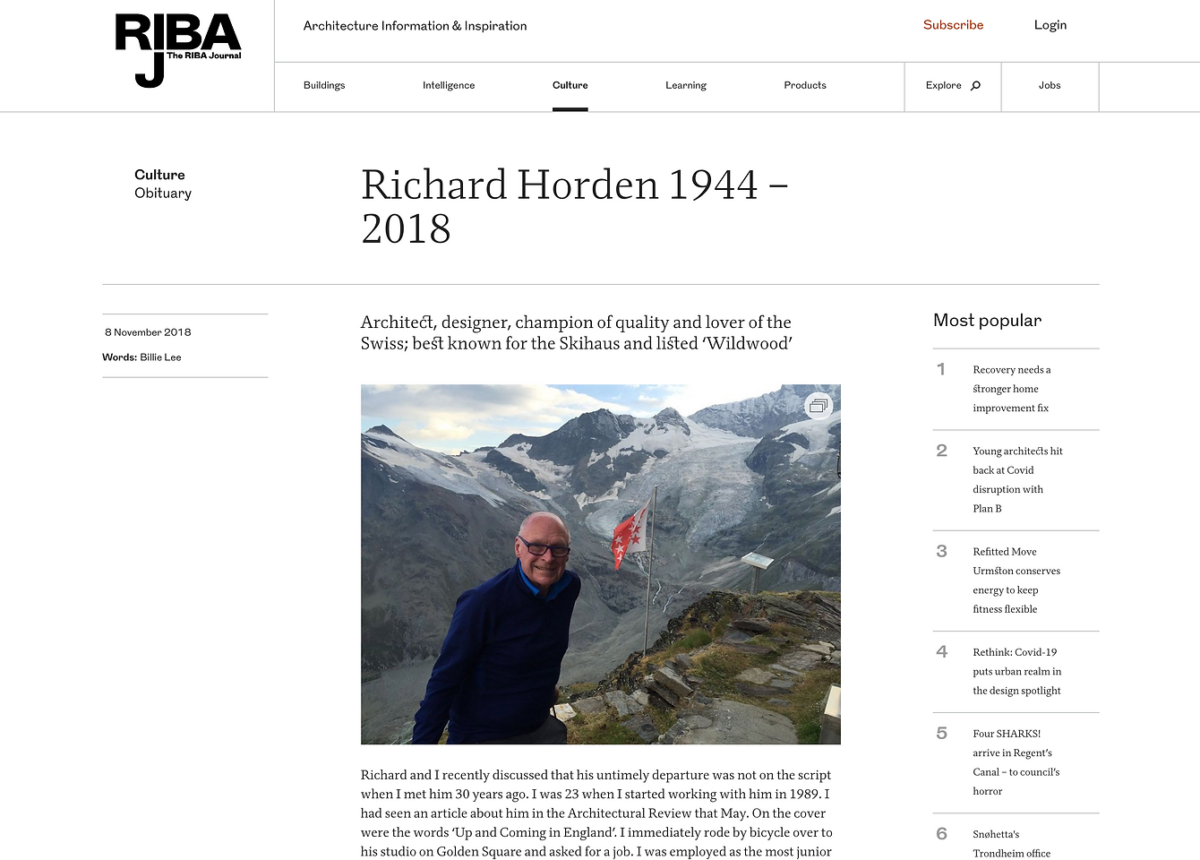

ホールデンの愛弟子にして、HCLAでパートナーを組んだ同志でもあるビリー・リーが、RIBA Journalに寄せた追悼記事(Obituary)を以下に翻訳する。(図1)

図1 Richard Horden Orbituary

30年前に出会った時には筋書きに無かったはずの、彼とのこの早すぎる別れについてリチャードと話したことを思い出している。彼の元で1989年に働き始めたとき、私は23歳だった。私はその年の5月にアーキテクチュラル・レビュー誌で彼についての記事を読んだのだ。表紙には「将来有望なイングランドの新星」の文字が踊っていた。私はすぐさま自転車に飛び乗り、当時ゴールデン・スクエアにあった彼のスタジオへ行って働きたいと頼んだ。私はそこで最年少のスタッフとなった。

それからの素晴らしい29年間、彼と人生を共にし、今の私がある。二度の退職を経て、私が再びリチャードの元に戻ったのは彼がミュンヘン工科大学教授になったときだ。私たちは1999年にスティーブン・チェリーと出会い、共同でHCLA(ホールデン・チェリー・リー・アーキテクツ)を立ち上げることにした。

AAスクールを卒業後、テリー・ファレル、ニコラス・グリムショウ、スペンス&ウェブスターなどで経験を積んだのち、リチャードは1975年からフォスター・アソシエイツで働き始めた。1985年に独立。おそらく彼の一番有名な作品は、ヘリコプターで設置されたポータブルな山小屋、小さな『スキーハウス』のプロジェクトだろう。しかし、1980年代に物議を呼んだトラファルガースクエアのコンペで2等になったことや、キャリアの初期にウェストミンスターのエランド・ハウスやエプソム競馬場の女王観覧スタンド、アーコール社の家具工場といったプロジェクトを次々に実現したことも忘れてはいけない。

リチャードがアスベストを原因とする肺がんと診断されたのは今年(小見山注:2018年)の2月のことで、彼の娘ポピーはすぐさま私に電話で状況を伝えてくれた。私がプール(小見山注:ホールデンの自宅があるイギリス南西部の海の町)に彼を訪ねた時、リチャードはひどく落ち込んで見えた。彼は「ビリー、僕は建築に殺されるんだよ」と言った。次の日、リチャードはフォレスト・ホルム・ホスピスに入院した。改善された環境と、日光と風とせせらぎの音が適度に入る部屋で、彼の気持ちは少し回復したようだった。彼の状態が突如悪化したのは9月のことで、10月5日に帰らぬ人となった。

リチャードは、建築家であり、デザイナーであり、クオリティの第一人者であり、スイスを愛した男だった。若い頃の彼はビーチ・バギーをつくり、あるときはトニー・ブラックバーン(小見山注:DJ、ラジオ司会者)の彼女を奪ったこともあった。リチャードは語るのだった。私たちすべての命はかくもはかない。この地球に生まれ、人類とより良い環境のために少しでも貢献できたことがいかに幸運であったか、と。彼は穏やかな人だった。それは、彼が両親ピーターとアイリーンのためにプールに設計した家『ワイルド・ウッド』のようだ。その家は今では文化財となり、家族の家は国家の宝となった。彼はまた、姉が仕事終わりや週末にセルフビルドで建てられるよう『ヨットハウス』もデザインした。

私たちは風向きに合わせて回転するタワーを一緒にデザインし、それはグラスゴー科学センターの一部として実現した。ツェルマットの山でスキーハウスの中に一緒に宿泊したこともある。彼は住宅を、工場を、タワーを、四角形や格子型に基づいてデザインすることを好んだ。いつも、すべては何らかのかたちで、数字の26、黄金比、あるいは色番号9002(スイス・シルバー・グレー)と関連づけ整えられるのであった。

娘のメイは私に「お兄さんを亡くすようなものね、彼はお父さんにすべてを教えてくれたんですもの」と言ったが、まったくそのとおりだ。

なによりも、彼はわたしたちに、いかにして勇気を持ちポジティブでいられるか、いかにしてクオリティのために戦うかを示してくれた。とりわけ、亡くなる前の数週間の間に。

彼の妻キャシーは20年前に、乗馬中の事故が元でこの世を去った。彼がその後も生きられたのは、彼の子供たちポピーとクリスティアン、そしてパートナーのリタ・カガがいたからである。2

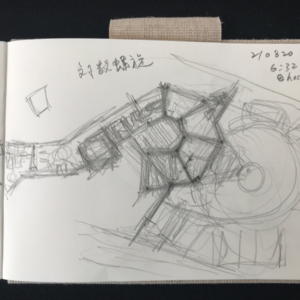

その突然の訃報は、僕に届くまでしばらくの時間がかかった。京都大学への着任時にいただいたメールでの激励や、その前年にロンドンで昼食をともにしたとき彼がテーブルクロスに走り描いてくれたスケッチが、僕にとって今では彼からの遺言のように重いものとなった。

奇しくも、僕が京都大学工学部・工学研究科の広報誌『工学広報 No.70』にリチャード・ホールデンとの思い出を寄稿したのが、2018年の10月だった。冒頭に挙げた原稿を書いている時、僕はまだ彼の死を知らなかったが、何か通じ合うものがあったのかもしれない。これは僕からの追悼文になった。

― micro architectureとemergent technology

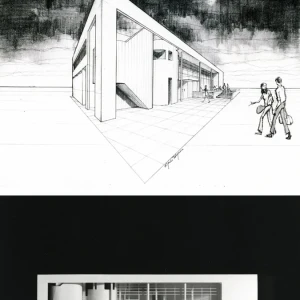

1980年代の終わり、ノーマン・フォスターの元を辞してRichard Horden Associatesを率いていたホールデンは、エプソム競馬場の女王観覧スタンドの設計者に選定された。国際的に注目される競馬イベント、特にダービーステークスの開催を邪魔することなく、4ヶ月の非常に短い工期で建設されることが求められた結果、部材のプレファブリケーション化と部品点数の最小化は必然となった。アルミニウム製の天蓋などコンポーネント化された部品群は、いわば「小さな建築」に分解されて、航空機に部品を納入している工場などで分野横断的に製造された。これら異業種の工場へ訪問を重ねるにつれて、単に効率的で速い施工のためではなく、教育ツールとしての「micro architecture」のアイデアがホールデンの頭に芽生えることとなる。

なお、ホールデンが意識していたかはわからないが、micro architectureの語はルネサンス期まで遡ることができる。アリーナ・ペイン『Materiality, Crafting and Scale in Renaissance Architecture』での議論によれば、micro architectureは模型とは異なるものとして存在した。ルネサンス期になると大工から建築家になるキャリアパスは減り、画家や彫刻家としてキャリアをスタートした人が建築家になるという流れが生まれる。建築をつくるにはお金がかかりパトロンが必要だったが、説教壇や聖遺物箱に代表される小さな建築(micro architecture)は、そうした彫刻家たちが自身の思想や才能を伝えるメディアであり、建築を作るための出発点となるものであった。micro architectureは、異なる職能を持った芸術家同士の対話や交流に使用されたとも言われている。3

1991年、ホールデンはペンシルバニア大学大学院に招聘され、2学期間にわたり客員講師を務めた。わずか2学期で近代建築の理論と実践を凝縮して伝えるには、建築シミュレーターとしての小さな建築の設計・建設しかないとホールデンは思った。彼が心に抱いていたのは、1960年代にUCLAの学生らとともにいくつかの小建築を建てたクレイグ・エルウッドの実践である。最初の学期で小さな建築を設計して実施案を選び、次の学期はグループを組んでそれを実際に建設した。これはその後1996年に着任したミュンヘン工科大学で開講されるmicro architectureプログラムのフォーマットとなった。

流体力学に基づいて魚の形態に学んだ車載キャビン、最小限の設置点で崖地にしがみつく研究施設、南極で越冬するコンパクトで表面積の小さい移動実験棟、ヘリコプターで運べる2.6m角のキューブ状最小限住居。南極のペンギンや砂漠のトカゲ、干拓地の葦や突風に耐える海岸松。学生たちは極限環境に生息する生き物や植物から学び、小さな局地建築を様々に構想した。自然は、micro architectureのカタチだけではなく、地面に対する立ち方も示唆した。ホールデンが好んで用いたのは、グレン・マーカットの警句“Touch the earth lightly”(これは意匠的、あるいは構造・構法的な意味合いだけではなく、環境・エネルギー的な意味合いでもスタジオ内で用いられた)や、エーロ・サーリネンの警句“Architecture consists largely of the art of placing an object between earth and sky”であった。ヨットやハンググライダーの製造工場は、デザイン上のインスピレーションだけではなく、学生たちがプロジェクトを実現するために足繁く通う協力者となった。建築雑誌『Detail』の本社も位置するミュンヘンには国際的に知られた製造会社の拠点が多く位置しており、航空産業、自動車産業、コンピューター産業、映画の特殊効果産業らが、建築学科を飛び出した学生たちをサポートした。

そう考えてみれば、ここ京都大学にも、ミュンヘン工科大学以上の恵まれた学びの環境があるはずである。講師となって今年初めて担当した設計演習Ⅴ(4回生スタジオ課題)では、異なる職能を持ったもの同士の対話や交流のツールとしての、学生たちが工学技術や自然から学ぶ建築シミュレーターとしての、micro architectureプログラムをホールデンから受け継ぐことを意識した。

山極寿一総長は京都大学を、新たなイノベーションを生み出す世界最大の「知のジャングル」と呼んだ。ジャングルは、常に新しい種が生まれ、陸上生態系で最も多様性が高い場所。大学も、学生や研究者が常に入れ替わり、学問分野も多種多様である。開発の途上であり、社会への実装方法が定まっていない新しい技術をemergent technology(EmTech)と呼ぶが、19世紀に「鉄とガラス」という新素材の登場をめぐって建築の新しい姿が模索されたように、黎明期の技術は建築観の深層をゆさぶる。2020年度の小見山スタジオでは、①建築学科を飛び出して京都大学のジャングルからemergent technologyを発見し、②その実装が社会に与えうるポテンシャルを建築デザインのプロトタイプとして構想することととした。(本号のSTUDIO ページには、京都大学大学院昆虫生態学研究室に想を得た岩見歩昂くんの作品が掲載されている。)

夏学期スタジオ課題の成果は、京都大学の「分野横断プラットフォーム構築事業」に採択された。冬学期にはスタジオ課題制作に協力くださった異領域の先生方を招いた対話形式のシンポジウム「建築学と異領域とのダイアローグ」を開催し、先端技術への建築学的視点からの理解と、建築的思考拡張への探求の成果を、ブックレットにまとめる予定である。

3 本段落におけるルネサンス期のmicro architectureに関する議論は、日本建築学会「建築と模型」特別研究委員会における岡北一孝氏の指摘に基づく。ここに記して感謝申し上げたい。

参考文献

Richard Horden, Micro Architecture: Lightweight, Mobile, Ecological Buildings for the Future, Thames & Hudson, 2010