壁について|竹山 聖

― アタマとカラダ

思考は単純を好むけれども、身体は迂遠な回路を好む。

では建築はどうだろう。思考の運動としては、たぶん、単純な方がいいだろう。 つまりは抽象的なモデルに向かう。しかし身体の運動を導く装置だと考えれば、むしろ迂遠な回路をめざすのではないだろうか。

あ、わかった、と思うのは、物事がすっきりと見えてきた、ということで、それが満足につながる。これがアタマの性向である。ところがカラダはもう少し複雑で、 満足の度合いは困難を乗り越えたあとに一層高まる、という仕組みにできている。 身体を動かしたりいじめたりしたあとの方がご飯や飲み物がおいしい、であるとか、 苦しいトレーニングの果てに到達したスキルによって新たな境地に達した、とか、なかなか手に入らないものがようやく手に入った時の方がよっぽどうれしい、とか。 そもそもノッペラボーな場所はつまらない。方向性があったり傾きがあったり、奥に向かって何があるかとドキドキさせてくれる場所の方が面白い。遠くまで見通せるまっすぐな広い道を歩くのと、角を曲がれば何があるかわからない迷路のような都市を散策することの違いを思ってみるといい。

あるいは道に沿って壁が立っているとしよう。まっすぐで手触りも引っかかりも何もない壁なら、ただスウッと通り過ぎてしまうだけかもしれない。でもググッと曲がっていたり窪みがあったりすれば心が騒ぐ。ましてや穴が空いていたりしたな ら、思わず覗き込んでしまうのではないだろうか。ただの壁が、誘惑の装置になる。 建築は重力に抗して架構を立ち上げる思考と行為であるから、当然のことながら科学的に、論理的に、組み立てていかねばならない。そこに物理的な、つまり物質としての建築が立ち上がる。ところがそれと同時に空間が立ち現れる。この空間というのがフィジカルなものであるとともにメンタルなものでもある。空間は、そして、光や風や視線の抜け、なども含めて、そこにいる人間の身体を包みこむのだ。感覚を通してアタマでなくカラダに染みとおっていく。

例えばパンテオン。巨大なドームのてっぺんに丸い穴が空いている。構造としても合理的だ。図面を見て、アタマで深く納得する。ところが現場に身を置いてみれば、その距離、スケール、丸い穴の向こうに見える空、渡る雲、そしてそこから差 し込む光、吹き込む風、響き渡る音、それらすべてが生み出す空間的なハーモニーに、カラダが感応する。アタマで理解するロゴスにカラダをふるわすエロスが覆いかぶさる。

草原を渡る風や見上げる空もいいものだけれど、人間の作り上げた架構によって一旦遮られ、そして垣間見られる空の青さや風の動きには一味違うエロスがある。いわば知的な感応とでも言ったものがある。遮られることによって、そして透過するものによって、人類は新たな喜びを見出し、その喜びの可能性を賭けて新たな建築形態を追求し続けてきたのではなかっただろうか。

― 壁

壁というやつは、基本的に嫌われ者だ。通行の邪魔をするから。壁にぶつかる、とは、物理的にも、メタフォアとしても、いい意味には使われない。でも視点を変えれば、自由を感じるためにこそ壁が必要だ、と考えることもできる。障害物があるからこそ自由の意味が見えてくることもある。アタマで考えれば、邪魔な壁などない方がいいに決まっている。ところがカラダは時に壁を求める。乗り越えるために、ぶち破るために、あるいは隠れるために、そしてそこに絵を描いたりするために。 この最後のくだりは安部公房の『壁』の石川淳によるみごとな序文を意識していて、石川はこんな風に安倍の貢献を記している。

壁の復讐、地上いたるところ地下室です。これでは、いかなる智慧者でも当惑するでしょう。このとき、安部公房君が椅子から立ちあがって、チョークをとって、壁に絵を描いたのです。安倍くんの手にしたがって、壁に世界がひらかれる。壁は運動の限界ではなかった。ここから人間の生活がはじまるのだということを、諸君は承認させられる。

——石川淳

壁があることによって、いやあるからこそはじめて開かれる世界もある。人類は洞窟にこもって絵を描いた3万年前以来、世界を、世界に関しての思考を、世界観を、壁に刻んできた。これをこんどは壁を築くこと、現実にある壁ではない、人為的な壁を構想、建造することによって、世界に対する新たな展望を得ようとしてきた、それが建築の歴史を切り開いてきた。

建築的思考はアタマで考えれば邪魔でしかないこの障害物を、カラダの次元で解釈し直しながら、新しい環境を物理的に、心理的に、築き上げていたのだ。カラダにはちょっと天邪鬼なところがある。そして建築の構想はアタマに属するけれども、現実の物体としての建築はカラダに関わる存在だ。その中に入れば、有無を言わせずカラダを取り囲み、包み込む。アタマに快いばかりでなくカラダに心地よくなければならない。

もとよりアタマとカラダを分けて考えることはできないのだけれど。そしてそこが建築的思考の面白いところでもあり醍醐味でもあるのだけれど。

― 自由の砦

近代という時代は境界を撤去してきた時代であって、たとえば階級やらジェンダーやら、諸々の差別を取り除いてきた。建築ではこれが均質空間への志向となって、たとえば壁を撤去して、あるいは透明にして、「開かれた」空間を求めてきた。重力に抗してピロティで建物を宙に浮かべ地面を解放し、あるいはガラスによって空間を透明にした。ガラスの箱に空調を施せば、どのような機能をも満たしうるユニバーサルスペースができる、というわけだ。住宅だろうが図書館だろうが工場だろうがオフィスだろうがなんでもござれ。

ところが壁の撤去によって自由がもたらされたかというと、そう一筋縄ではいかない。そこではえてして弱者が犠牲になる。壁を取っ払えば強者の秩序が適用されてしまうからだ。だだっ広いオフィスを想

像すればいい。そこで威張っているのは命令する側の人間だ。サボっている奴がいないよう監視することができる。監視される者の身にもなってみてほしい。均質で透明な空間にはどこにも隠れる場所がないのだ。家具やパーティションの配置も、強者の論理で決定されてしまう。管理者側の視点、と言ってもいい。さらなる強者はといえば、これは閉ざされた個室を与えられて、悠々と自由を満喫している。

弱者は、じゃあ、給湯室やトイレに逃げ込めばいい、って。その発想自体が後ろ向きなんじゃあないか。それが本当に心地よい、 個人の自由を確保する場所であると言っていいのだろうか。

そう、小さな動物の安らぎには、穴とか隠れ家とかが必要なのだ。権利の上では平等とはいえ、実際は差異に満ちた各々の存在にはその存在なりの生態学的なニッチが必要となってくる。自然の脅威や外敵から身を守るために、閉ざされた場所もまた自由を守る砦となる。壁は、自由を束縛することもあれば、自由を守るために必要な存在でもある。壁がなければ、強者につきしたがい媚びへつらわざるをえなくなる。あるいはそれと気づかぬままに、偉そうだったり強そうだったりするほうになびいていってしまう。自由からの逃走、というやつだ。

そんな状況を克服するために、壁は築かれ始めたのかもしれない。建築が構想され始めたのかもしれない。ひとりひとりの、あるいは小さな存在たちの、自由を守るために。

― ロビ族の家

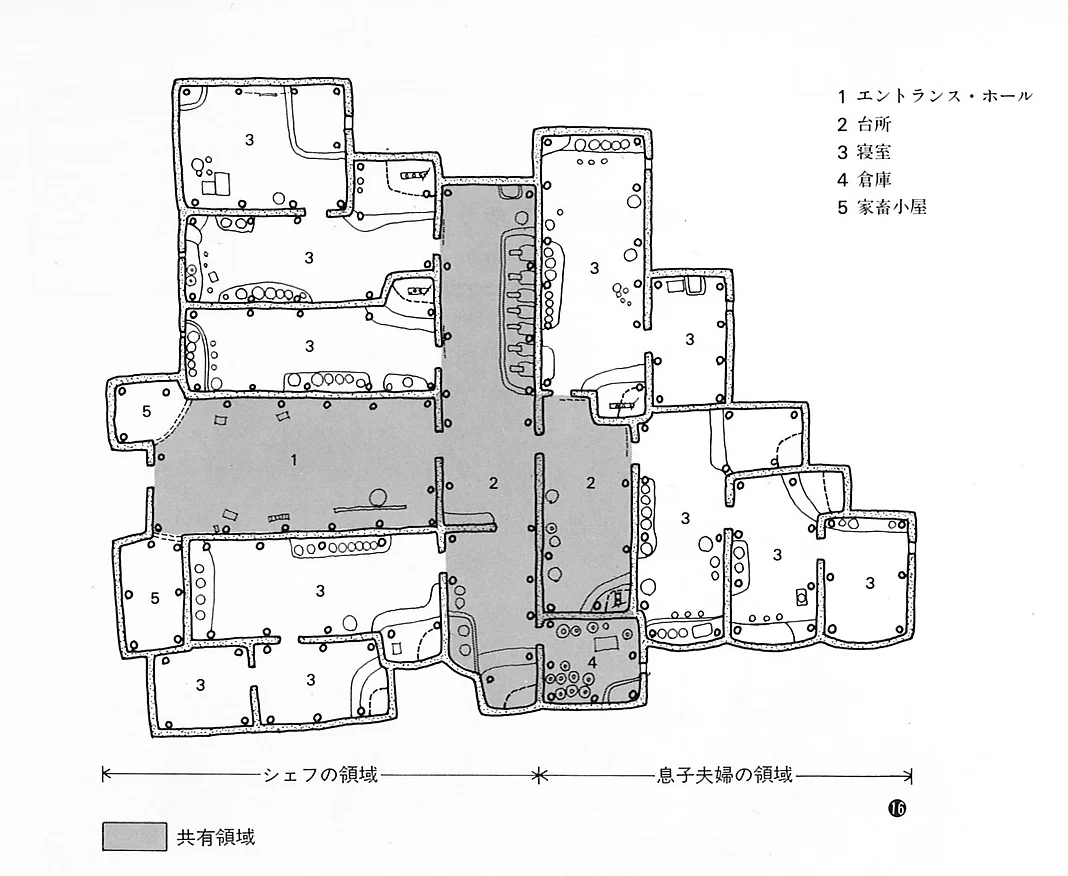

図1 ロビ族の家 平面スケッチ

2020 年に出版された伊東豊雄の自選作品集『身体で建築を考える』に、原広司と石山修武の対談が再録されている。もとは『建築文化別冊 建築—あすへの予感 離陸への準備』(1986年)と題されたムックに収録された対談であって、タイトルの「静浄なる世界風景への誘導」とはこのとき原広司が伊東豊雄に捧げたキャッチフレーズである。そのなかで原はアフリカのサバンナにあるロビ族の住居に言及しつつ、伊東豊雄の「笠間の家」や「中野本町の住宅」にある清楚かつ静浄な空間について語っている。

それはものすごくミステリアスなプランで、そのプランはあとでお見せしてもいいが、天井に穴があいていて光がものすごく真っ暗なところに入ってくるんだが、そこにはアフリカだなんて考えられないような清楚な空間が出現する。

——原広司

伊東豊雄はその後、自邸のシルバーハットに代表されるような開放的な建築に向かうのだが、「中野本町」や「笠間」では壁に包まれた、洞窟に光の差し込むような、ゆっくりと時の流れるような静謐な空間を生み出していた。曲がった壁の向こうに何があるのかわからない、差し込む光が何かを予兆する、そんな期待感に満ちた空間が展開されていた。シルバーハットと中野本町の家は隣接していたから、作品集にも掲載されている航空写真を見れば開放と閉鎖のその対比はなお鮮やかだ。そして伊東豊雄の作品にはその後も「開く」というシュプレヒコールとは裏腹に、この閉ざされた静謐の向こうの希望という空間的暗示が息づいていくのである。たとえば台中のオペラハウスにも、そしてプエブラのミュージアムにも。なぜなら伊東は「身体で建築を考え」ているからだ。自選作品集にもそのような作品が撰り抜かれている。

原が触れたロビ族というのは、アフリカのコートジボワール、ガーナ、ブルキナファソの国境を接する地域に居住する少数民族である。外敵にさらされつつみずからの独特の文化を守ってきたという。その住居の特質は強固な壁に囲まれた閉鎖性にある。筆者は原とともに 1979 年1月にロビ族の集落キエロを訪れた。そしてあらためてロビ族の築いた空間の特異性をまざまざと思い起こした。その闇や光の記憶はまるで身体に刻み込まれているように甦ってくる。このときの集落調査をまとめた『SD 別冊 No.12 住居集合論5』には筆者の文章による説明があり、『住宅建築 7907』居住文化論 19でも集落を発見するに至ったエピソードを交えて、さらに詳しく記述されている。『住居集合論』の説明を引いてみよう。

内部はほとんど闇に近く、所々に小さく穿たれた窓と、部屋の片隅にしつらえられた床の間的空間の上部に開けられた天窓から、わずかに光が入ってくるだけである。——中略——光は、室内のすべてを脱色し、存在感を薄れさせて、漂白された光の分布密度に帰してしまう。外部から隔絶された水底の世界が展開する。色を失い、音を失い、ただよう光だけがある。床の間は光の制御装置でもあり、屋上への通路でもある。天窓には、木の棒を刻んだ階梯(きざはし)がたてかけてある。

——竹山聖

辺境の民が、自らを守るために築いた壁の住居。入り口は一つしかなく、壁に穿たれた窓は極端に小さく、室内空間はごく限られた開口を通して屋上に向けてのみ開かれている。サバンナ一帯に展開する円形住居の集合体を彼らもまた一部採用しているのだが、その枢要な建物はまったく異質なものであって、矩形であり、長い壁に閉ざされており、複合的に組み合わされており、そして樹木に取り囲まれて、隠れているように、ある。

これもまた、自由を守るための砦のひとつのありようとでもいえようか。壁は、内部の静謐を保ち、光や熱を遮断する役割を果たしている。過酷な自然や外敵に囲まれている時、人間の集団は外を閉ざすのである、自由を守るために。

図2 ロビ族の家 アイソメスケッチ

― 壁の逆説

時に壁は、外敵から身を守るだけでなく、仲間同士の適度な距離を取るためにも機能したことだろう。お前なんか二度と顔も見たくない、という喧嘩をしても、壁 の両側でしばらく気を鎮めれば、そして少し呼吸を整えれば、また仲直りの機会が 訪れるかもしれない。壁がなければ相手が見えなくなるまで果てしなく遠ざからな ければならない。違った気持ちの個人個人が一緒に暮らすための仕組み、それが建築だ。その時壁は、ネガティブでなくポジティブな存在になる。

壁はまた、その向こうには何があるのだろう、と期待を高める役割も果たしてく れる。壁の向こうに何かがある、という希望、そして憧れ。隠されたものに欲望するのが人間だ。あからさまなものは欲望をかきたてない。壁は邪魔ものであると同時に、いや邪魔ものであるがゆえに、欲望をもたらしてくれる。欲望は、過剰であったり邪悪であったりすることは避けたいものだが、基本的に人間が生きる力である。 そして、壁がないと光が見えない。これは逆説でもなんでもなくて、壁があって、 そこに穴が、あるいはスリットが穿たれて、そこから光が差し込み光の存在に気づ く。影があって光がある。ロマネスクの教会に差し込む光の美しさは、壁なしにはありえない。

そして光を導き入れるだけでなく、風景を切り取ってその美しさを際立たせてく れる。あるいは月の輝きに気づかせてくれる。空の青さをさらに高めてくれる。これも壁があるからこそ、だ。そこに窓が穿たれたからこそ、だ。壁があるからこそ、そしてその壁に穿たれているからこそ、窓は新たな世界を見せてくれる。もちろん風を導き入れてくれるのも、壁に穿たれた窓があるからこそだ。

― 詩人たちとの対話

2020年、夏の終わりの1日、北鎌倉のとある喫茶店で、詩人の小川英晴と城戸朱里と語り合う機会があった。秋に出版される『詩と思想』詞の特集である「四季」について、とりわけ立原道造 (1914-1939) について。立原道造は早逝した詩人であり建築家でもあって、丹下健三と同世代である。四季派の詩人たちと交わり、音楽性に満ちた詩を残し、東大卒業後は石本喜久治の事務所に入っていくつかのプロジェクトに参加した。

そんな立原だったが、個人的な作品としてヒヤシンスハウスという小さな住まいのスケッチを残しており、それが 2004 年に埼玉県の別所沼に実現された。ル・コルビュジエが 1952 年にカップマルタンに作ったカバノンにも比される最小限の住まいだ。カバノンはレストランにくっついて建てられていて、南仏の光を遮るために工夫された窓が丁寧に穿たれている。つまり自立し凝集された内部空間の獲得を目指す住まいだ。立原道造のヒヤシンスハウスもまた壁に囲まれた小さな住まいだが、コーナーが大きく解放される窓をもっていて、より自然に近しい感覚を有しているように見える。周囲を受け止め溶け込んでいく。さながら「夏の家」と「四季を味わう家」の違いとでもいっていいだろうか。

言葉の応酬は流石に詩人たちとの座談会で、豊かな想像力に満ちた世界が展開されたのだが、暑さの中アイスコーヒーを二杯ずつ飲みながら語り合った鎌倉の喫茶店はあたかも木造のトンネルのような作りであった。表通りの扉を入ると天井の高い暗い空間を抜け奥の小さな庭に面したスペースに導かれる。そこをかろうじて風が吹き抜けるのだが、光は基本的に壁に遮られ、小さな庭によって濾過されてから入ってくる。閉ざされつつ慎重に開かれた、とでも言えようテクスチュアに溢れた木の壁の構造体であった。

話題はル・コルビュジエのメタフォアとしての音響的反射性とアアルトの吸収性に及び、立原はアアルトにおそらく親近感を覚え、丹下は言うまでもなくル・コル ビュジエに共鳴した、という議論になって、声も高まり、そしてこのとき気づいた。 言葉は壁に木霊し、この壁に語りかけるように思い思いがさらに言葉を紡ぐ。壁は音を反射もし、吸収もする装置だ。ことによるとロビ族の住居では、壁に囲まれた豊かな語りの世界があったのではないかと夢想もする。

壁は、とりわけ遠い距離からささやかな光を誘導する壁は、おそらく対話を促す装置でもあったのではないだろうか。他者との対話を促し、そして自分自身との対話を誘発する。そういえば達磨大師も壁に向かったではないか。

壁は謎をかけてくれる。

壁はカラダを守り、邪魔をし、アタマを刺激する。

汝は我の投影であり、我は他者の屈折である。

図版出典

『SD 別冊 No.12 住居集合論5: 西アフリカ地域集落の構造論的考察』鹿島出版会

竹山聖 Kiyoshi Sey TAKEYAMA

Kiyoshi Sey Takeyama, born in 1954, received an undergraduate degree from Kyoto University and both a Master’s and a Doctor’s from The University of Tokyo. He established his own firm AMORPHE in 1979 in Tokyo. He was selected as a finalist of the Andrea Palladio Awards 1991. He participated in the 1996 Milan Triennale as both an invited architect and the commissioner of Japanese pavilion. He was an Associate Professor and then Professor at Kyoto University from 1992 to 2020. He has been the President of Architectural Design Association of Nippon since 2014. He is the Principal of AMORPHE Takeyama & Associates.