住宅再建と復興事業 -東日本大震災の生活復興感-|牧 紀男

― はじめに

写真1 陸前高田市の状況(盛土の受けに新たにまちを再建、2019年7月)

阪神・淡路大震災の復興では、黒字地区・灰色地区・白地地区という呼び方で地区ごとの復興事業の軽重が言い表され、白地地区については行政から何の支援も無い「放置地区」1 というようないわれ方もされた。阪神・淡路大震災の経験をふまえた私の復興についての基本的な認識は復興事業は必要であり、被災した人の住宅再建、さらには生活再建に役に立つというものであった。しかし、その後発生した新潟県中越地震(2004) の復興を見て、果たして復興事業は住宅再建に役に立っているのか、という問いを持つようになった。新潟県中越地震では中山間地域が大きな被害を受けた。復興方針は自治体によって異なり、小千谷市では山を出る( 防災集団移転)、旧山古志村では山に残る( 小規模住宅地区改良事業等) ための復興事業が実施された。しかし、方向性が全く異なるにも関わらず村に残ったのはいずれも半分程度であった。こういった傾向は東日本大震災ではさらに顕著であり、土地区画整理事業を行った地域では空き地が目立っている( 写真1)。さらに石巻市雄勝町では災害前の11.3%(618 世帯→ 70 世帯) の世帯しか元の場所に戻ってこなかった2。

復興事業を実施したにも関わらず人が戻ってこないという現実をふまえると、同じ被害を二度と繰り返さない、安全なまちとして地域を再建することを目的に実施される復興事業は住宅再建、被災した人の生活再建に役に立っているのだろうかという疑問が湧いてくる。本稿は、復興事業と復興感の関係を住宅再建の方法という側面から明らかにすることを目的とする。また、安全なまちをつくるという観点から、どういった人が復興事業に参加して住宅再建を行っているかを明らかにすることで、今後の復興事業のあり方を明らかにしたいと考える。

― 自然災害後の住宅再建の枠組み

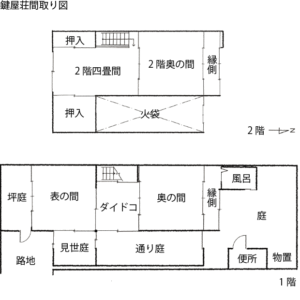

自然災害後の住宅再建(持ち家) の枠組みを図1に示す。大きな被害を受けた地域が復興事業区域となり、津波の場合は盛土や高台移転、地震災害の場合は土地区画整理事業が行われる。元の住宅が建っていた場所が、復興事業区域かどうかで、再建方法は大きく変わってくる。復興事業区域外であれば、住宅再建の方法は個々人の選択となる。元の場所で再建するのが基本になると思われるが、民間の市場で売却して引越しする、また大きな被害を受け再建費用が捻出できないのであれば災害復興公営住宅に入居することもできる。

1 安藤元夫,阪神・淡路大震災復興都市計画事業・まちづくり,学芸出版社,2004

2 荒木笙子・秋田典子,石巻市雄勝町における災害危険区域内住民の居住地移動の実態,ランドスケープ研究82(5),611-616,2019.5

図1 自然災害後の住宅再建(持ち家)

問題となるのは住んでいた場所が復興事業区域となった場合である。阪神・淡路大震災では白地地区で行政の支援が無いことが問題となったように、事業区域に編入されると行政の支援もありメリットが大きいように思える。しかし、その地域に住む人の立場から考えると様々な問題が存在する。まず復興事業にかかる時間である。住宅地の造成が完了し、住宅再建ができるようになるまでに長い時間がかかる。東日本大震災の場合、元の場所で住宅再建ができるようになるまでに8年以上必要となった地域もある。その間、応急仮設住宅等で仮住まいをする必要がある。8年も待つのであれば、元の場所ではなく、別の場所に土地を購入して住宅を再建しようと考える方が「むしろ普通」であり、多くの人が復興事業に参加しないこととなった。さらに復興事業の区域内に住宅があると、住める状態で残っていたとしても、盛土や道路整備のために家を解体して、引越ししないといけないという問題もある。災害に安全なまちとして地域を再建する復興事業は、元住んでいた人にとっては「迷惑」な側面もある。さらに、自力で住宅を再建する余裕が無い人は、災害復興公営住宅に移るということが唯一のオプションであり、自らで住宅再建の方法を選択することができない。

― 誰の生活復興感が高いのか-自力再建と復興事業での再建-3

復興事業区域で住宅再建をする場合、図2に示すように1) 事業区域内で自力再建、2) 地区を離れて自力再建、3) 復興公営住宅という3つの選択肢が存在するが、2) 地区外自力再建>1) 復興事業自力再建>3) 復興公営住宅という順番で生活復興感4 が高くなっている。

行政の支援がある復興事業地区で再建する人よりも、地域外で自力再建した人の生活復興感が高いということが、納得できないかもしれない。その理由は、若くて・元気で・資力もある人が「転出できた」のか、「転出した」のが若くて・元気で・資力がある人だったのかは不明であるが、地区外で再建した人の復興感が高いのは、若くて・元気な人で「自力再建できる」人が転出した、ためであると考えられる。いつ完成するのか、どんなまちになるのかよく分からない、応急仮設住宅で不自由な仮住まいを送るのであれば、新しい場所で早く生活再建した方が良いという判断をしたと考えられる。早期に住宅再建・生活再建ができていることから生活復興感も高くなっている。

最も復興感が低いのは災害復興公営住宅に住む世帯である。自分でどれだけ住宅再建に主体的に関わることができているのかが、生活復興感を規定していると考えられる。転出して自力再建した世帯は、住宅再建のプロセスを完全にコントロールできているのに対し、災害復興公営住宅の入居世帯は行政の支援を待つしかなく、自ら住宅再建のプロセスを全くコントロールできない。また、復興事業に参加する世帯は事業の進捗状況に住宅再建のプロセスは影響を受けるため、転出する世帯より復興感が低くなっていると考えられる。

図2 生活復興感(宮城県名取市現況調査」)

また復興事業の遅れが生活復興感を低下させているということも考えられる。分析対象としている宮城県名取市では、閖上と下増田( 仙台空港周辺) という2つの地区が大きな被害を受け復興事業が実施された。閖上地区では復興の進め方が定まるのに少し時間がかかったのに対し、下増田地区では迅速に復興が進められた。この2つの地区の復興感の違いを図3 に示す。2015、16 年の調査結果を比較するといずれの調査でも、2地区間の生活復興感に統計的に有意な違いは見られない。また統計的に有意ではないが2015 年では復興事業が遅い閖上地区の方が高くなっている。したがって復興事業の進捗スピードの違いは復興感に違いを与えていないことが分かる。すなわち、自分でどれだけ住宅再建に主体的に関わることができているのかが生活復興感を規定していると考えられる。

図3 復興事業の進捗度と生活復興感

3 本章の内容は、伊藤 圭祐,立木 茂雄,牧 紀男,佐藤翔輔,名取市の復興事業区域における自力再建者の特性に関する研究,地域安全学会論文報告集No.30,pp.137-147,2017による

4 生活復興感とは阪神・淡路大震災の被災地において、2001年、2003年、2005年に行われた「生活復興調査」の中で、「生活の充実度」「生活の満足度」「1年後の生活の見通し」の3つに関する質問項目を14項目設け、各質問項目を5件法で問い合わせた。これらの項目に対し因子分析を行った結果、一因子が抽出されたことから、14の質問項目が一つの潜在変数をはかっていることが明らかとなり、この潜在変数を「生活復興感」と名付たものである。林春男,阪神・淡路大震災からの復興調査2001-生活調査結果報告書,京都大学防災研究所,2002

― 誰が復興事業に参加するのか5

自力で別の場所に転出して再建する人の生活復興感が高いのであれば、被災した元の場所の再建なんて必要が無いのでは、先述の雄勝町のように戻ってくるのが10% 程度であれば復興事業は必要ない、という議論もありうる。しかし、現実的な選択として地域を離れざるをえなかったが、可能であれば自分が育った懐かしい故郷に戻れるなら戻りたかったと考えていた人も多くいると考える。様々な異論もあると思うが、まちをつくる・守る、という立場から、どうすれば元の場所に戻ってくるのかについて考えてみたい。

まず、復興事業に参加して自力建設したのはどういった人なのかについて確認してみる。転出して自力建設することも可能であったにも関わらず復興事業に参加した人はどういった人なのか、宮城県名取市が実施した被災した人の現況調査の結果を用いて、復興事業への参加者の特性について統計的に分析を行った。「プレハブ仮設に住む」「多世代で同居している家族構成をもつ」「豊かな人間関係をもつ」「元のまちに愛着をもっている」「行政への依存度が高い」「暮らし向きは転出して自力した人ほど豊かではない」「災害対策をそれほど重視しない」といったことが復興事業に参加する人の特徴である。2、3世代が同居で、まちに愛着を持つとともに、災害前から地域に深く関わりをもち、自治会活動等で行政とのお付き合いをしながら地域の担い手として活動してきた人、という復興事業に参加する人の姿が浮かび上がってくる。自助・互助・共助・公助といった観点から見ると、互助型の人である。また、復興事業に参加した人の特徴として、建設型の応急仮設住宅に入居していた、ということがあるが、地域との付き合いが深く、避難所も含め地域を離れられない、もしくは大家族が入居できる借り上げ仮設を探すのに苦労した、といったことが想像できる。また、災害対策をそれほど重視しないという特徴は、閖上地区の地区の再建は、海から近い地域で行われているためであると考えられる。

一方、地域を離れて自力で再建した人は、独立独歩の人なのかというと、必ずしもそうではなく、市民参加が重要と考える人が多い。地域を離れて自力で再建した人の姿として、昔ながらのスタイルでは地域との関わりをもっていないが、共助的な新たな姿での地域の関わりを求めている人という姿が浮かび上がってくる。したがって、復興事業の進め方によっては、復興事業に巻き込み、元の場所での住宅再建を進めることも可能であった。

5 本章の内容は、伊藤圭祐,牧紀男,立木茂雄,佐藤翔輔,松川杏寧、復興事業区域内に自立再建する被災者の住宅再建に関する意思決定の規定因-宮城県名取市を事例として-日本建築学会計画系論文集,第84巻,第762号,pp. 1863-1870,2019、による。

― 生活再建と復興事業

これまでの生活再建に関わる調査研究から「住まい」( 住宅再建) と「つながり」が生活再建を行う上で不可欠な要素だということが分かっている6。ここまで検討したことは「生活再建と復興事業」なのか「復興事業と生活再建」という問題である。生活再建を成し遂げるために復興事業があるのか、まちをつくれば、個々の生活再建は自ずと成し遂げられる、と考えるのかということである。災害による被害を受けても、高度成長期であれば、成長の恩恵により個々の生活は自然に元に戻っていく。そのため高度成長期の日本の復興は「復興事業と生活再建」で進められてきた。日本が高度成長期にあった1961 年に制定された災害対策基本法は「災害復旧の実施について責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害復旧を実施しなければならない」( 第87 条) と定めており、すべての施設を復旧することになっている。現在の日本は人口減少社会となっており、公共施設を復旧したら、復興事業で安全なまちをつくったら人口は戻り、人々の生活再建は自然と成し遂げられるという時代ではなくなっている。安定成長・人口減少社会においては「復興事業と生活再建」ではなく「生活再建と復興事業」というように災害からの復旧・復興についての考え方を改める必要があることは間違いない。

新潟県中越地震、東日本大震災の事例を見て、阪神・淡路大震災でも果たして復興事業は善だったのかということが気になり、復興事業にどれだけの人が参加したのかを再度調べてみたところ、完成までに長い時間を要する市街地再開発事業による復興を行った地域では、多くの人が地域を離れていた( 残留率:六甲61.2%、西宮北口31%他)7。復興事業は生活再建を支援する錦の御旗ではないということを自覚した上で、やはり災害で被害を受けたまちを再建していくことは重要であると考える。名取市の分析から分かるように、地域を離れて再建した人の中にもまちづくりの進め方によっては元のまちに残り、まちを支えていく中心的なメンバーとなる可能性があった人が多く存在する。「生活再建と復興事業」という観点から今後の災害復興のあり方を考えていきたい。

6 林春男,阪神・淡路大震災からの復興調査2001-生活調査結果報告書,京都大学防災研究所,2002他

7 安藤元夫『阪神・淡路大震災 復興都市計画事業・まちづくり』学芸出版社,2004

宮城県石巻市雄勝地区中心部に建設された復興団地(2019年)

宮城県名取市閖上地区の復興団地(2018年)