東日本大震災からの復興雑感 ―今後の復興対策につながる新たな取り組みー|牧 紀男

復興を見る基本的な視座

写真 1 岩手県大槌町町方地区(盛土の上に新たな住宅地が建設される)

写真 2 昭和三陸地震後の高台移転地(岩手県山田町田の浜)

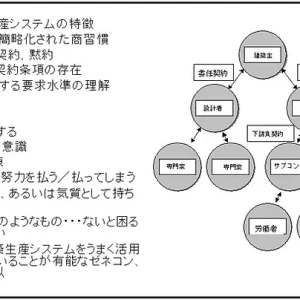

東日本大震災から来年の 3 月 11 日で 9 年を迎える。住宅基盤整備は概ね完了し、高台・盛土の上に整備された住宅地では新たな住宅が建設されている(写真 1)。東日本大震災の復興では、防潮堤を建設した上で、市街地では盛土、漁業集落では高台移転(写真 2)で住宅地の整備が行われている。しかし、この方法は、昭和三陸津波の復興と同じ手法 1) であり新しいものではない。災害直後には復興についての斬新かつ意欲的な提案が行われる。1666 年のロンドン大火ではクリストファー・レンによるバロック都市的な復興計画案(図 1)が提出された。ただし、実際に建設されることはなく復興の成果として実現されたのは火災に強い都市であった。1906 年のサンフランシスコ地震では「都市美運動」で有名なバンハムによる都市計画案が用意されていたが、実現されたのは一部だけである一方、地震時にも利用可能な消防用水システム(AWSS) が整備された。

このように災害復興において実現されるのは、災害に強い都市をつくるための対策であり、復興のために使われる技術はそれまでに使われていたものであり、新たなアイディアを試してみるということはほとんどない。しかし、震災復興の取り組みは、新しいものを何も産み出さないのではない。災害は災害前から地域が抱えていた課題をあぶり出し、復興の取り組みの中で、地域が解決を先送りにしていた問題に取り組まざるをえなくなる。阪神・淡路大震災では多くの高齢者が公営住宅に住むこととなり LSA, シルバーハウジングといった高齢者支援の仕組みが大々的に導入された。東日本大震災から8 年を迎え、被災地での復興の取り組みの中から、次の社会の問題を解決するいくつかの新たな取り組みが生まれている。その中から筆者が興味深いと考える 3 つの取り組みを紹介してみたい。

1) 牧 紀男、明治・昭和三陸津波後の高台移転集落における東日本大震災の被害、地域安全学会伷概集、pp.109-112、No.30、2012

シャッター商店街への処方箋 キャッセン大船渡

地方都市では閉店した商店がつづく、いわゆるシャッター商店街が問題となっている。私が育った和歌山でも、以前賑わっていた商店街がシャッター商店街となっている。閉店した場所に NPO の事務所を誘致したりした結果、かつての商店街は NPO 街の様相を呈している(写真3)。これは英国での中心市街地活性化の手法を参考にしたものだと思われるが、英国では商店街のNPO は古着やフェアートレード商品が扱うのに対し、和歌山の場合は事務所として利用されており商店街としての賑わいは取り戻せていない。

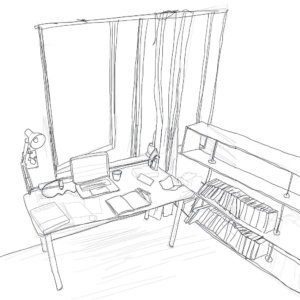

跡取りが地元に帰ってこないことが、シャッター商店街化することの元々の原因である。実家が商店を営んでいた同級生も、大学の進学するため地元を離れ、その後、民間企業につとめるなどで帰ってきていない。商店を引き継がないのであれば、土地を売る・商売をしたい人に貸す、などすれば良いのであるが、手間がかかる・先祖伝来の土地を売るのは忍びない・忙しいといった理由で実現されていない。「そのままにしておく」のが一番楽なのである。そういう私も、少し前まで和歌山に誰も住んでいない家があった。東日本大震災の被災地の中心市街地も、災害前、同様の問題を抱えていた。津波によりシャッターを閉じていた商店街の建物は失われてしまった。しかし、元の所有者に土地の権利を戻す土地区画整理事業で市街地を再建したところでは、シャッター商店街は、新たに盛土の上に建設された街の中で今度はぽつぽつと残る空き地として出現することとなった。災害前に営業していた商店は、震災復興事業が完成するまで待つことはできず、中小機構が整備した仮設商店街に入った商店以外は、すでに別の場所で商店を再開しており、また災害を契機に商店を畳む人も多く、商店の数は災害後さらに減少している。

写真3 NPO 街(和歌山市)

写真4 キャッセン大船渡

地方都市の商店街への処方箋

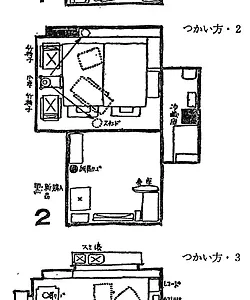

災害復興事業ではあるが、地方都市の商店街をどうするのかという観点から興味深いのはキャッセン大船渡(写真 4)である。大船渡市の大船渡駅周辺の中心市街地は津波で大きな被害を受け、盛土の上に市街地が再建されることとなった。商業エリアについては、東日本大震災後に新たなつくられた津波防災拠点整備事業を用いて再建が進められた ( 図 2)。この事業の特徴は、行政が土地を買収してまちの再建を進めることにある。まちの商業機能は市が買収した土地を借地して建設される商業施設の中にテナントとして入ることとなる。商業施設の運営主体として大和リース・大船渡市・地元企業が出資するまちづくり株式会社キャッセン大船渡が設立され、商業施設の運営に加えて、この地域の活性化・まちづくりについて中心的に考えていくエリアマネジメントの役割も担う。

キッセン大船渡の試みを、シャッター商店街への処方箋と考えるのは、商店を更新していく仕組みが担保されていることである。地元商店もテナントとして入居することとなるため、商売を止めた後も家賃を払いづけるということは考えられず、空いた店舗には新たな商店が入ることが可能になる。中心市街地の商店街の悩みの1つである駐車場の確保も商業施設を集約化する中で確保された。しかし、地方都市の商業施設に、果たして新たなテナントが入ってくるのか、という疑問も湧いてくる。その問題について取り組むのがエリアマネジメントの仕組みである。従来の商店街の場合、商店主が自分たちだけで考える必要があったが、まちづくり株式会社が専門家として取り組みを進める。津波で被災したから土地の集約が実現されたという面はあるが、大船渡の取り組みは今後の中心市街地のあり方を考える上で非常に重要であり、この仕組みが上手く機能しなければ、地方都市の中心市街地の問題の解決は、ほぼ困難なのではと思われる。

図 2 大船渡市中心市街地の復興計画(出展:大船渡市)

図 3 人工地盤・中高層建築物による復興(出展:第2回東日本大震災復興構想会議河田委員資料)

堤防+建築

津波防災対策の現在の考え方は、現地で再建する場合、堤防でまちを守る、堤防で防ぎきれない津波は、盛土の上にまちをつくるというものであり、土木構造物でまちを守ることを基本としている。東日本大震災の復興を考える中では、下層階を駐車場等で利用し、上層階を住戸とするような中高層建築物でまちを再建する、堤防も兼ねる人工地盤上にまちを再建するアイディアも存在した。しかし、初めに述べたように復興時に斬新な考え方は採用されることはなく、従来通りの方法で復興事業がすすめられることとなった。数十戸単位での高台の移転地をつくるのであれば、元の場所に中層住宅を建設して再建する方が時間・コストの面で優れた解決策であったように思うし、市街地の再建においても住宅と小堤が入る高層建築物でまちを再建し、元の場所は緑地にするのも魅力的な気がする。

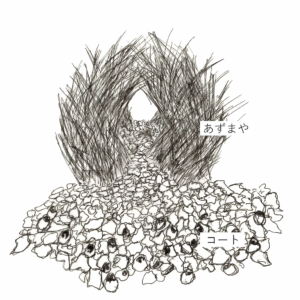

中高層建築物に被災した元のまちを格納するというアイディアは実現されることはなかったが、人工地盤、具体的には防潮堤と一体で建築物を整備するということは実現されている。気仙沼内湾地区に建設された商業・公共施設である「迎(ムカエル)」(写真 5)は防潮堤の上に建設された建築である。1階部分の海側の壁は防潮堤であり、防潮堤の内側に防潮堤の管理用道路があり、通路のさらに陸側を駐車場・商業スペースとして利用する形式となっている。防潮堤の上の2階部分には海が見える飲食店や公共施設が設けられている。海側には土を盛ったスロープが設けられ、できるだけ防潮堤があることが分からないようなデザインとなっている。気仙沼内湾地区に住む人の防潮堤の無いまちにしたい、という復興に対する思いを実現するために防潮堤と建築物が一体となったまちづくりが行われることとなった。

堤防と建築物が一体となったまちづくりということでは「かわまちてらす閖上」(写真 6)も興味深い事例である。名取市閖上地区の復興事業地区の河川堤防上に建設された商業施設であり、一般的に建物の敷地として使われることがない堤体の上に建てられている。復興事業で盛土が行われたため堤防と市街地のレベル差が小さくなり、市街地とほぼ一体で堤防の上を使うことが可能になり、水際もふくめて一体的な整備が行われている。気仙沼内湾地区、名取市閖上地区も復興事業の進捗としては遅いと評価される地域であるが、復興に時間がかかるということは悪いことだけではない。時間をかけて議論をすることで新たな試みが実現されている。

下駄ばき公営住宅ができた

下駄ばき公営住宅とは1階に商店が入り、商店の上に住宅がある形式の公営住宅のことである。以前は多く建設されていたのであるが、近年、建設事例が減少している。気仙沼の内湾地区でいくつか下駄ばき公営住宅が実現され、これまでの災害復興の中では見られなかった面白い仕組みで建設されているので紹介しておきたいと思う。東日本大震災の復興では事業者の再建を支援する目的でグループ補助金という制度が設けられた。その仕組みは、事業者がグループを構成し、共同で事業を再建することに対して国・県が補助金を支給するというものである。水産加工業者がグループで工場を再建するなどの事業で使われているが、気仙沼が被災した商店がグループを構成し、商店の建物を再建する仕組みとして利用された。商店1階にあり上層階に住宅が入るビルをグループ補助金も利用し、優良建築物等整備事業を用いて建設し、上層階の住宅部分を公営住宅として行政に売却するという仕組みで下駄ばき公営住宅が建設された(写真 7)。グループ補助金の制度は東日本大震災以降に発生した熊本地震、西日本豪雨災害でも継続して利用されているが、果たしていつまで継続されるのかは不明であるが、商店と公営住宅を一体として整備するのにも利用されているのは興味深く、ここで紹介することとした。

東日本大震災から 8 年が経過し、長い時間をかけた復興の取り組みの中で、災害復興だけではなく、平常時のまちづくりを考える上でも有用な新たな事例が生まれてきている。災害復興の苦労から生まれたこういった取り組みを、今度は通常のまちづくりの中で活かしていくことが重要である。

写真6 河川堤防用の商業施設 (名取市閖上地区「かわまちてらす閖上」)

写真 7 気仙沼内湾地区の下駄ばき災害復興公営住宅設