跡形もなく、しないこと|清山 陽平

京都市内のとあるスナック店舗。看板建築化したファサードに様々な跡形が集積する。 (入り口のテントにはうっすらとかつての店名も残っている)

早がけの客を送り出した店員がスナックに戻っていく(写真)。見ると建物には、以前あった店舗の入り口や袖看板の部材の一部が残ったままになっている。このように何気ない建物や風景のなかに、以前の状態(跡)がささやかに残っているのを、ぼんやりと眺めることが好きだ。

― 『痕跡』と『跡形』

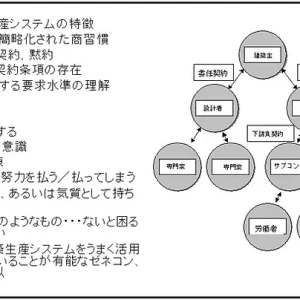

建物に限らず、足跡や汚れ等、環境のなかに付けられた色々な跡は、それを残すに至った過去の出来事やその順序を示す手がかりとして、主に『痕跡(trace)』という言葉で注目される。例えば港(2000) は存在でありながら不在(欠落)でもある痕跡の、いわば物質と過去の記憶を行き来するようなその性質について、考古学において何らかの痕跡が発見され、分析、推論を繰り返される認識論的なプロセスに重ねて論を展開する1)。また小郷(2012)、小松(2012)らはより直接的に、例えば棚に空いている穴が何度も道具を引っ掛けられて汚れる、といった痕跡に注目し、人の行動が誘導されたり逆に躊躇されることを示す情報として捉えることでデザインへの応用可能性を示唆する2) 3)。建築の分野においても歴史的建築物を中心に過去の変更による痕跡が着目され、つくり変えの内容や年代、翻ってオリジナルの状態の把握がなされる。

一方本稿では写真のスナックに見るような、具体的な機能や役割を持たないため特別な不都合はなくとも消されることが多く、にもかかわらず現在でも残っている跡を『跡形( あとかた)』と呼んでみようと思う(これは通常「跡形もない」という否定の慣用句でのみ用いられる言葉である)。というのも本稿では、過去への手がかりとしての痕跡の意味を超えて、こうした跡が残っていることで現在の建物や風景が獲得するある種の質について考えてみたいからだ。その際には、例えば「店舗を改修した跡」や「看板を取り外した跡」のように、変更による跡(痕跡)が残っているという見かたは、どうもしっくりこない。むしろ「以前の店舗を上書きし切らなかった」、「看板をきれいに取り外し切らなかった」というように、変更し切らなかったことで以前の状態が残ってしまっている、という見かたの方が合っているように思える。すなわち、以前の状態が「跡形もなく、されてない」(=跡形が残っている)と、あえて二重否定的に捉えてみようと思うのである。

1) 栗原彬、小森陽一他「越境する知[2] 語り:つむぎだす」東京大学出版会(2000)

2) 小郷直言「痕跡から見える社会情報学(< 特集> 社会情報学からの発信(2))」

社会情報学, 1(2), 1-9(2012)

3) 小松研治他「痕跡学序説 : 痕跡を読み、痕跡に語らせる」富山大学芸術文化学

部紀要 7, 70-85(2013-02)

― 跡形の物語る切実さ

なぜならまず大切なこととして、これらの跡形は決して積極的に残されたわけではないだろうからだ。おそらくは以前の状態から上書きしてキレイにしたかったところが、つくり変えの際の費用や、もしかすると権利の事情から消し切られず、仕方なく残ってしまったのだろう。その意味で乏しさや

不足、しがなさの象徴ともいえるのだが、だからこそイミテーションや装飾と違い、嘘がなく生々しい感じがする。

またしがなさの象徴といったが一方で、おそらくはこれで十分なのである。店にとって大切なのは、多少奥まってはいるが古びたタイルと対照的な白さで客の目を惹く店がまえであり、新しい店名を主張する変わった形の置き看板であり、入口の隅をささやかに彩る植木鉢の緑である。この店のエクステリアはこれらによって満足されていて、ちょっとくらい跡形があっても困らないし、そもそもそれほど気にされていないかもしれない。もちろん話を聞けばいろいろな不満や要望もあるのだろうが、跡形が残りながらも使われている状態からは、一般には必ずしもキレイと言われそうもないこの建物を楽しみ切る、使い手のたくましさが感じられる。それを裏付けるように店からは、しばしば楽しげなカラオケや合いの手が漏れ聞こえてくる。

しがなさと十分さを同時に象徴するアンビバレントな存在(あるいは不在)としての跡形は、この建物そのものやそのつくり変えが、過不足のない、この上なく切実なものであることを物語る。これは一般的な評価を度外視して、すなわち様々な普遍性から免れて、店主や常連客によってのみ共有される局在的な感覚や論理に基づいた切実さのようである。

結果、このスナックは独特の質を湛えているように見える。それは超然とした、あらゆる外力から自由に、ただそこに在るものの質、とでもいうようなものである。筆者を含めた部外者はそれをまるで異国の風景のように眺めることしかできず、だからこそきっと心動かされるのだろう。

― 跡形をデザインできるか

このような質があるとした上で、気になるのは果たしてそれをデザインによってつくりだせるのかということである。このスナックのような建物を設計できるだろうか。

例えば新築の際、あたかもかつて掲げられていた看板が取り外された跡のような模様を施すことは、なにかとてもいやらしいことに感じられる。あるいは古民家を喫茶店に改修する際、以前からの土壁の一部等を内装としてあえてそのまま残しておくのはどうだろう。前者が以前にあったわけではない跡を外観的に虚構しようとするのに対し、後者は少なくとも本物であり、そこまで違和感はないようにも思える。むしろ昨今の改修においてはよく行われる方法でもあるし、以前の仕上げを剥がした跡が店内の荒壁に残っているのを改修による痕跡と呼んでも差し支えはないだろう。しかしあくまで意匠として残すことを選択しているという点で、積極的に残されたわけではないであろうスナックの跡形とは異質なものにも感じられてしまう。

つまり跡形とは、デザインによって意図して生み出されるものではなく、あくまで意図の外側に、副産物として残ってしまうものといえる。跡を「ポジティブに残す」選択可能性にではなく、「図らずも残ってしまう」非選択性や、「どうしようもなく残ってしまう」選択不可能性に基づくもの、とでもいえるだろうか。スナックのような跡形を嫌味なくつくりだせるのはある意味、必ずしも大きな資力や権力を持たない庶民が逆説的に得た、しがなさ(選択不可能性)に保証されるパワーといえるのかもしれない。

― <跡形もなく、しないこと>への思考

デザインし得ない跡形による質を、それでもあえて目指すことは、どのような思考へとつながっていくのだろう。

一つは建物の改修において、使い手の要望をより狭域なつくり変えで実現しようとすることかもしれない。建物を丸々つくり変えるより、部屋を丸々つくり変えるより、とある一角のほんの一片をつくり変えることが、時に使い手の要望を最も切実に実現するようなデザインへの思考となる。それが

狭域なほど結果的に後年の跡形への余地も残り、経年による集積が許容される。各個では最小限な操作の追求が、かえって全体では冗長で、不統一で、かつての気配をどこか引きずった建物や空間をその都度つくりだしてしまう。それを回避しようとつくり変える範囲を広げる(選択可能性を拡げる)より、むしろ範囲外の非選択による不具合や可笑しさを楽しむオープンな構えが大切であろう。これは単に時間(時制)や目的の異なる痕跡群のコラージュというだけではない、デザインの思考へつながるだろうか。

あるいはやはり跡形はデザインできない、市井の人々によって意図せずに残されてしまうものなのかもしれない。その場合、跡形を生み出す、あるいは無くし切らないための、計画論的なアプローチはいかにあり得るだろうか。

──何気ない建物や風景に感じられる、実はそこにしかない、ただそこにあることの質。とてもささやかで容易く失われてしまうかもしれないこうした質を浮かび上がらせ、愛していくために。設計・研究者として<跡形もなく、しないこと>への思考を続けていきたい。