住経験論ノート(2)― 親の住経験をインタビューすること ―|柳沢 究

〈これまでにどのような家でどのように暮らしてきたか〉という住経験を扱う従前の文献や研究は、前稿で見たように、建築家や研究者などの建築の専門家が、自身の住経験について自叙伝的に述懐する形式のものがほとんどであった。その大きな理由は、住まいの空間やそこでの生活を客観的に把握し描写することが、空間や生活行為を対象化することに慣れていない人にとっては、容易ではないためであろう。それに対して、筆者の住経験研究で現在採用している手法の特色は、第一に、ある人物の住経験を対象とする際に、その本人が記述するのではなく、その人物への半構造化インタビューを通じて住経験を聞くという方法を採用していることである。第二には、そのインタビューを親子の間において行うこと、すなわち語り手(インタビュイー)が親、聞き手(インタビュアー)がその子という設定である。

― インタビューという形式

まず、ある人の住経験にアプローチしようとする時、なぜ本人による記述ではなく、インタビューという手法を用いるのか、簡単に整理しておきたい。

少し試みると分かることであるが、自身の経験を思い出しながら記述するという行為は、かなり難しいのである。日記が三日坊主になりがちな人(筆者もそうである)には、大いに心当たりがあるだろうが、そもそも無数にある経験のどこに焦点を合わせるべきか戸惑う。なんとか書き始めても、適切な語彙を探すところで迷いが生じ手が止まる。手が止まれば記憶の方も渋滞する。思考と手の動きがうまく一致してくれない。過去の出来事や感情を思い出す作業と、それを適切な言葉で記述する作業とを同時進行することは、実に難易度が高くまた負担の大きいタスクである。さらに重要な問題は、普段思い出すこともないような記憶の底にある事柄は、ペンを握って唸っている時には、なかなか意識の表層に浮かんできてくれないことである。

これがインタビューという形式で、聞き手の質問に答えるやり方だと随分と楽になる。話し言葉であれば、語彙の正確さに拘泥することなく、連想のままに発話しやすい。人に話をしているうちに芋づる式に関連した記憶が浮かんでくるという経験は、誰しもしたことがあるだろう。心理学者のやまだようこは、「私たちは、外在化された行動(behavior)や事件の総和として存在しているのではなく、一瞬ごとに変化する日々の行動を構成し、秩序づけ、『経験』として組織し、それを意味づけながら生きている」とし、経験の組織化とそれを意味づける「意味の行為」こそが「物語」であるとする。 その意味で住経験インタビューとは、住まいを軸とした「物語」を紡ぎ出す行為にほかならない。そして一般に「物語」とは、「語り手」だけで完結するものではなく、その語りを「受け手(聞き手・読み手)」が受け取った時に意味生成が行われる、一種の共同行為である¹⁾。記述の場合、少なくとも書いている時点では一方通行の発信であり、読み手が不在の未完の語りとならざるをえない。自叙的記述が難しい理由の一つはここにあろう。しかしインタビューであれば、語りを受け生成された意味について、承認や疑問などの応答を即座に提示してくれる聞き手が眼前にいる。語り手はその感触をたしかめながら、語りを進めることができるのである。

1)やまだようこ「人生を物語ることの意味:なぜライフストーリー研究か?」 教育心理学年報、vol.39, p.146-161, 2000。やまだは、あくまで書き手と読み手を想定して論じているが、語り手と聞き手におきかえても同様のことは成り立つだろう。

― 住経験の対象者の拡大

インタビューという手法を採用したより実用的な理由は、本人が記述する方法に比べ、より多くの住経験にアクセスできる潜在的な可能性があるためである。もとより住経験は人の数だけ存在するが、前述のように、住経験のアウトプットに空間把握や作図、文章表現力などの一定の素養が必要であるとすれば、実質的にアクセス可能な住経験はかなり限定されることになる。この場合、単純にサンプル数が減るということ以上に、対象が一定の専門的能力を持つ人、つまり建築の専門的教育を受けた人の住経験に偏りかねない点に懸念がある。

しかしインタビューという形式であれば、聞き手がそのような能力を備えてさえいれば、語り手のスキルには依存せず、これまで建築専門家に限られていた住経験の対象範囲を、より広範に拡げることが可能となる。一人の聞き手が複数人にインタビューすることもできるし、複数人の聞き手がそれぞれインタビューを行う共同研究として実施することも可能である。聞き手が複数化する場合、聞き取りの質や表現のばらつきに対する別途の考慮が必要になるが、アクセス可能な住経験の数は原理的には制限がなくなることになる。

― なぜ親の住経験か

住経験にアプローチする試みは、もともと建築学を専攻する大学院の授業における演習課題として構想されたものである。建築を数年学んだ学生であれば、住経験 インタビューの聞き手として必要な素養は当然十分に備えている。では学生が聞き手になるとして、誰を語り手として選ぶのが適切だろうか。 住経験インタビューで注意すべき点の一つは、住経験について聞くと、もれなくその人の人生やプライベートな事情にも踏み込んでしまうことである。聞いてみれば隠すほどのことではなくとも、本人にとっては他人に話しにくいことはある。もちろん趣旨を説明し理解を得れば、語り手は誰であっても構わないのであるが、できれば語り手と聞き手はある程度気心の知れた関係であることが望ましい。 当初は学生同士が互いにインタビューするという形式も検討したが、二十歳そこそこでは如何せん住経験の総量が少ないし、住まいにおける立場も一貫して扶養される子供であり変化に乏しい。学生にとって身近でインタビューしやすく、なおかつ人生経験の豊富な対象者は誰かと考えた時に、その両親がよいのではないかと思いあたった、というのが着想の経緯である。

― 父の住経験を聞く

親の住経験を聞くとは、一体どのような情報や体験をもたらす行為なのか、筆者自身が行った父親へのインタビューを例に紹介したい。以下は1943年に生まれた、筆者の父の住経験の概要である。

1943 東京都台東区浅草の【住居1】にて4兄弟の末子として出生。父²⁾ は電気工事店を営む。両親+子4人。

1945 東京大空襲により焼け出され、父の郷里である長野県北佐久郡川辺村(現・小諸市)の農作業小屋【住居2】に転居する。父死亡。

1947 母が川辺中小学校(現・小諸市立千曲小学校、芦原中学校)の公仕用務員)となり、校内の一室【住居3】に住む。母+子4人。

1962 大学浪人となり、東京都大田区糀谷の下宿【住居4】に住み予備校に通う。隣の家に兄の一家が住んでいて食事はそこでした。

1963 大学入学。宮城県仙台市太白区鹿野の寮【住居5】に住む。

・・・(中略。住居6〜11は学生・独身時代の寮と下宿)・・・

1970 神奈川県横浜市金沢区泥亀の公務員宿舎【住居12】に入居。結婚。

1971 1男³⁾誕生。

1975 2男(筆者)誕生。

1979 徳島県徳島市の公務員宿舎【住居13】に転居。

1981 東京都世田谷区野毛の公務員宿舎【住居14】に転居。

1984神奈川県横浜市戸塚区に中古戸建て住宅【住居15】を購入し転居。

筆者が生まれた1975年以降については概ね知っていたが、それ以前の暮らしについては、断片的に耳にしたことはあったものの、系統的に話を聞くのは初めてのことであった。特に印象的だったエピソードがいくつかある。 一つは、1945年3月10日の東京大空襲により浅草の家を焼け出された後に身を寄せた、郷里の農作業小屋(住居2)にまつわる話である。祖父⁴⁾の生家は既にその兄が継いでいたため住むことができず、そこから数km離れた山中の畑にあった、土間と一部屋だけの小屋に住むことになったという。ある時、隣村でドラム缶が貰えるという話を聞き、祖母は小学6年の長男を連れて貰いに行った。ドラム缶はその場で7:3の大きさに切ってもらった。大きい方を風呂桶として、小さい方をタライとして使うためである。帰りには祖母タライを抱え、風呂桶を背負った長男の泣き言をなだめながら、7~8kmの家路を歩いたという。このドラム缶風呂とタライは住居3でも使われた。

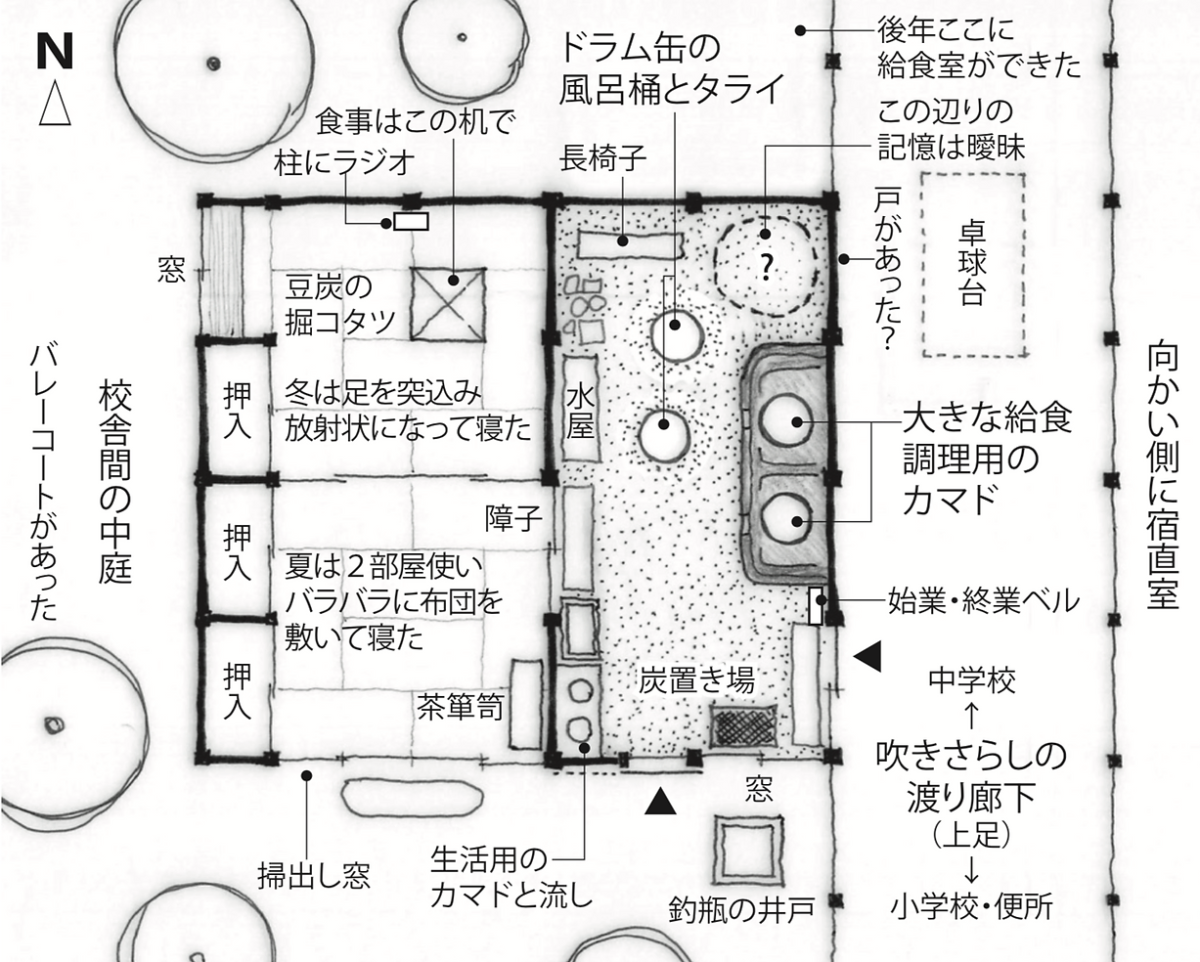

図 住経験インタビューに基づく住居3の様子(1950年頃) 対象者属性:1943 年生・♂ 居住期間 :1949 ~ 1962 年(5 ~ 18 歳) 住居概要 :長野県小諸市・木造平屋建 ・築不明・職員住宅 居住者構成:母・兄 3・本人

もう一つは、その次に住んだ学校の用務員室(住居3)での生活である。祖父は郷里に戻ってほどなく、45歳ほどの若さで没する。死因は不明だが胃癌だったろうという。育ち盛りの男子4人を抱えるシングルマザーとなった祖母(当時42歳)は、その2年後にようやく学校用務員の職を得て、校内の用務員室に一家で移り住む。インタビューを元にその当時の状況を表したものが図である。小学校と中学校を結ぶ渡り廊下に面した、土間と八畳二間からなる用務員室、裏は校舎に囲まれた中庭である。壁には始業と終業を告げるベルがあり、土間には給食用の味噌汁を炊く窯が2つ並ぶ。当時の給食は味噌汁だけ学校の用務員室で用意し、おかずやご飯は持参だった。煮炊き用の薪炭と並んで、先程のドラム缶の風呂桶とタライも置かれている。廊下を挟んだ向かいには宿直室があり、当直の教員がよくこの風呂を借りに来ていたという。四男の父は高校卒業までの13年をこの用務員室に暮らした。子供の頃には校内のプールでよく泳いだという。長男・次男は高校卒業後に東京で就職し、三男は大学卒業までここから通った。祖母は三男の就職を機に58歳で退職しこの住まいを去り、以後次男家族と同居、76歳で亡くなる。

実は、父が子供の頃に小学校に住んでいたとは何かの折に聞いた覚えがあったのであるが、その時はよく意味がわからないまま聞き流していた。このインタビューを行って初めて、それを用務員室での住み込みの生活としてビジュアルに理解することができ、今さらながら驚いたものである。ドラム缶のエピソードでは、わざわざ風呂桶とタライに分割し、またそれを母子で担いで持ち帰ったという具体的なディティールが、当時の状況や心情を生々しく想像させる。

戦時中に生まれ、空襲で焼け出され、田舎での貧しい生活を経て、家族の援助のもと大学へ進学、就職、結婚、団地住まいを経て、東京の近郊に戸建て住宅を購入する。そのような半生は同時代において決して珍しいものではなく、むしろ典型的といってよい部類かもしれない。祖母の苦労も含め、同様の経験をもつ人は数えきれないほどいるだろう。しかしながら、歴史的な事件も日常の出来事も、当事者の肉声を通して音・匂い・温度・感情などの込もったエピソードとして聞くことは、戦争や災害の体験者の語りを聞くことと同様に意義深く、文献や映像資料で触れることとは異なる、実感・共感を伴った深い理解に繋がりうる。まして身近な縁者の経験として聞けば、たとえ同じ話であっても、響きがまた違うのが人情である。

2)対象者の父=筆者の祖父。本年表中の続き柄は対象者を視点とする。

3)住経験インタビューの記録では、対象者の子どもの出生順や性別を明確にするために、出生順+性別という表記を用いている。例えば、1人目の子が男子/2人目が女子/3人目が男子の場合、それぞれ「1男」「2女」「3男」となる。

4)筆者の祖父=対象者の父。以下同。

― 住経験が住まいの捉え方に与える影響

学校に住み込む用務員さんがいることはもちろん知っていた。用務員にも家族があることは、考えてみれば当然である。しかしそれでも、学校の用務員室に家族で暮らすという情景を思い浮かべたことは、一度もなかった。筆者の世代にとっては、風呂も便所もない山中の農作業小屋での生活も、想像が及ぶ範囲の外にある。もちろん現代においても同様の状況はあり、必ずしも過去の話ではない。しかし、筆者個人の経験においてはこれまで触れる機会のなかった、また身近にあるとも想像しなかった住まいの存在に気づかされたことは、素朴な驚きとあわせて、自らの経験に基づく視野の限界を強く感じさせるものであった。

同時に頭をもたげてきたのは、一体このような住まいや生活を経験した人は、そのような経験を持たない人(例えば筆者)と同じような感覚で住まいを捉えているのだろうか、という疑問である。食に例えて考えれば、戦時中から終戦直後の厳しい食糧事情を体験した人と、高度経済成長以後に生まれ育った人とでは、同じ食べ物に対してまったく異なる評価を与える可能性があることは想像に難くないだろう。

普段われわれは、ある建築や空間が人に与える効果や印象は、同じような身体と文化的背景を持つ人であれば、多少の個人差はあれど基本的に同じであると考えている。たとえば重力や熱が等しく人体に作用するように、およそ1〜2mの身長で二足歩行する人であれば、空間が与える広さや狭さ、あるいは密度や距離の感覚などは、人間工学的に均された個体をベースに、ある程度共通するものと考える。それは建築計画学の前提でもある。

しかし、快適な温度の好みや許容範囲が、その人の出身地や生活履歴によって少なからず異なるように、生活行為と密接に結びついた住居のプランニングや造作に関する評価には、その人の好みや習慣、ひいてはそれを育む住経験に基づく個人差が、無視できない影響を及ぼしている可能性があるのではないだろうか。そのような差を考慮しないままに、住まいの計画や設計について考えることができるのだろうか。この疑問は、筆者が住経験研究に取り組むことになった動機の一つである。

― 子が親に聞くことの意義

「親の住経験インタビュー」という課題を大学の授業で実施してみて驚いたことは、受講している学生も、協力者であるその親も、実に熱心に住経験インタビューに取り組んでくれたことである。数十年前の住まいや生活の記憶を掘り起こし図面や言葉で描出することは容易ではなく、インタビューは短くて数時間、長ければ数日にわたり、語り手・聞き手ともにかなりの負担がかかる。しかしそれにも関わらず、毎年提出されるインタビューをまとめたレポートは、これまでのどの授業のレポートよりも分厚く熱が込もっていた。読んでいて目頭が熱くなるレポートさえある。インタビューの課題に感謝し、完成したレポートを家に保管するように言った親もいる。なぜそのようなことが起こるのかと考えてみると、このような親子間での住経験インタビューには、語り手と聞き手の双方にとって一定のインセンティブ(語りたい/聞きたい理由)があるらしいことがわかってきた。

ある人の住経験に触れることの面白さの一つは、その人の理解に繋がることである。これまでどんな家に住み・誰と・どのように暮らしたのかを語ることは、個人史を物語ることとほぼ同義だからである。まして対象者が親であれば、それは自身のルーツを探ることでもある。一般に親は、できれば子に自分の人生を語り経験を伝えたいと思っているが、自分から話せば説教臭いと嫌がられることも分かっている。子は子の方で、自身のルーツとしての親の人生(ライフヒストリー)に実は少なからず興味があるものの、思春期を過ぎれば、あらたまって親に人生を尋ねることの気恥ずかしさが勝ってしまう。しかし話題が「住まい」であり、研究や課題という大義名分があれば、双方とも気楽である。このような背景の元、住経験インタビューは両者の秘められた関心に格好の名目を提供し、親が子に人生を語るという貴重な機会を実現せしめていたのである。

― 住経験とプライバシー

前述したように、住経験は人生と深く結びついているため、時に他人に話しにくいプライベートな事情にも触れざるを得ないのであるが、親子間でのインタビューであれば(親子特有の話しにくさは別にあるにせよ)、このことが問題となることは少ない。その一方で、親子間だからこそ語られた内容を、このようにテキスト化して研究対象とすることは、親子関係を利用していて不適切ではないか、との疑問を呈されたことがある。しかし、どのようなインタビューであれ、そこで語られる内容は、語り手と聞き手の関係性に規定されることを免れない。親子関係だから問題があれば、友人関係でも問題があろう。また、語り手と聞き手の関係性によってこそ語られる事柄があることと、その事柄をオフレコ(非記録または非公開)にすることは、必ずしもイコールではない。たとえば、筆者の父の事例における小学校の用務員室に暮らしたエピソードは、わざわざ他人に話す類のことではなく、親子関係だからこそ語られたという側面もあろう。とはいえ、一旦語られたその内容をこのように記載することについて、特段の抵抗感があるわけではない。重要なのは、匿名性の確保や公開・利用に関する、当事者のインフォームド・コンセントに基づくかどうかである。

もちろん、語り手が話したくないことを話す必要はないし、聞き手が親の情報として記録したくないことを記録する必要もない。そのような、自己に関する情報をコントロールする権利としてのプライバシーは、最大限に配慮されなければならないことは言うまでもない。