映画監督/石山友美|境界なき群像の行方

― 映画 「だれも知らない建築のはなし」について

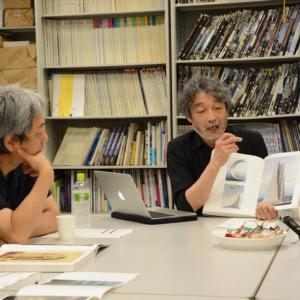

「だれも知らない建築のはなし」より©Tomomi Ishiyama

―― 今回の映画のインタビューをつなぎ合わせた群像劇のような構成は、どのような意図があるのでしょうか。

石山 今回の映画はもともとヴェネチア・ビエンナーレの国際建築展(2014) のためにつくられたものです。美術館に行くと、よく最後の方にミニコーナーがあって映像が流れていますよね、ああいうものをつくって欲しいと頼まれました。製作期間が短くて、依頼から半年ぐらいしかなかったんですよ。もともとイ映画 「だれも知らない建築のはなし」についてンタビューする人たちは8割ぐらい決まっていて、それが磯崎新、安藤忠雄、伊東豊雄、中村敏雄、チャールズ・ジェンクスとピーター・アイゼンマンでした。このメンツで映画を撮るということは、ジェンクスがいるというのもあって、ポストモダン建築が話のメインになってくるんだろうなと、映像を頼まれた時から頭にありました。

当初はまだストーリーラインは決まっていなかったのですが、レム・コールハースのところにも行こうとか、だんだん人選も増えていったんです。初め安藤さんにインタビューしてから次に中村敏男さんのところに行ったのですが、その頃には70 年代から現代までの日本における、建築界のある一つの動向をストーリーラインにしてつくってみようと考え始めていました。そして、編集する時には、別々に撮影した出演者の言葉を、文脈によって繋げてドラマチックに演出し、観る人が飽きないように組み立てるという狙いはありました。

―― インタビューの質問内容は事前に決まっていたのですか。

石山 基本的には事前に考えていった質問をしてたんですけど、特に後半の撮影ではアドリブで聞くことも多くなりました。人の噂話については誰でも饒舌になるので(笑)。ゴシップ的な要素がやっぱり面白いんですよ。

―― インタビュアーとの掛け合いが映画の中に出てこないのはなぜですか。

石山 初めはインタビュアーも写していましたが、出演者の言葉が思った以上に強く重かったので、インタビュアーとインタビュイーの関係性を映像で残すよりも、インタビュイー同士が架空の空間で論議しているように構成した方が面白いと思って、構成しなおしたんです。

―― 映画に登場する建築物は、どのように選んだのですか。

石山 たとえば「くまもとアートポリス」の撮影に行きましたが、住宅は撮ってはいけなかったりと、規制があります。そこで、撮れるものの中から映りの良いもの、キャッチーなものをなるべく選びました。実際の建築の良さと、映像にしたときの良さって別物なんです。基本的に映像にして魅力的なものって動いているものです。建築を映像にするのが難しいのは、建物は動かないからで、普通はカメラの側が動くことでどうにかその空間を伝えようとします。この映画ではそんなに予算もなかったですし、そもそも建築空間自体を伝えるということに主眼を置いている訳ではないので、ほとんどカメラは固定で、ある種カタログ写真のように並べるということを編集で試しました。でも今回紹介した建築はすべて、私自身が好きな建築なんです。嫌いな建築は一つもない。嫌いなものって撮る気しませんよね、誰でも。

―― 今回の映画では鑑賞者がある程度特定されてしまうと思うのですが。

石山 東京の上映は9週目に入りましたが、(9月現在、20 週のロングラン上映が決定している)建築関係者だけが来ているわけじゃないんですよ。公開前に「あんなに難しい専門用語ばっかり並んでいて、一般の人には厳しいよね」というのを建築業界の方から言われたんです。だけどそれって馬鹿にしている話だなあ、と思っています。たとえば、私が小さい頃ってテレビとかに文壇のエラい人とか哲学者とか出て来て、結構難しいことも言っていたんですよ。視聴者を置いていくことになったとしても、喋り手を尊重して、番組も易しい言葉でただ分かり易くするのではなく、観ている人に考えさせるようなところがあったんです。幼かった私も理解できないなりに、今でも覚えているくらい印象に残っています。だから今回の映画も、確かに一般の人はこれくらいしか分からないから、これくらい易しくしよう、ということはしていません。分らないなりに、観てもらえれば良いんです。だけど、そもそも出演者達は、難しいことだけを言っていませんよね。実際に、ファッションを勉強している学生とか食品業界の人とか、いろんな分野の人たちが観に来てくれて、自分たちが抱えている問題と建築が抱えている問題がそんなに遠くないということが分かった、と感想を貰うことがあります。今はいろんな業界の専門性が強くなりすぎて、分野間を横断しにくくなっている。それぞれの業界でやっていることを理解するのは難しいけれど、その中にもやっぱり共通している問題というのはたくさんあるから、お互いにヒントを得られる瞬間ってあると思うんですよね。今回、一部の建築関係者からそのようなことを言われると、それは建築業界が閉じている象徴のようにも感じました。建築の学生さんだって結構いろんなことに興味があるじゃないですか。音楽も聴くだろうし、美味しいものだって食べに行くだろうし。他の業界の人も同じことをやっているだけだと思うんです。