殺風景の日本―東京風景戦争―|布野修司

― メガ・アーバニゼーション:東京一極集中

国立のマンション訴訟の地裁判決が出された2002 年の12 月、オランダのライデン大学で開かれた「アジアのメガ・アーバニゼーション-都市変化の指揮者(ディレクター)」と題された国際シンポジウムに招かれ出掛けた。ライデンの運河が凍るほど寒かった記憶が残る。

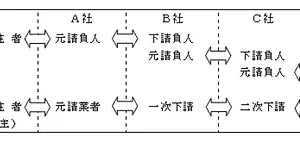

インドネシアの都市研究で知り合った長年の知己、人類学教室のP. ナスが、アジアの大都市をとりあげて、その変化を主導している指揮者は誰かをめぐって、比較のために東京について報告して欲しい、という。ジャカルタにとってのスハルト・ファミリー、クアラルンプールのマハティールといった、強大な権力を握って都市の行方に影響力をもった特定の個人が想定されているらしかったが、大都市をひとりの指揮者が変化させるというのはピンと来ない。しかし、あるヴィジョンとそれを支える制度が都市の方向を決めるということはある。少し考えて、「未完の東京プロジェクト-破局か再生か-」と題した報告を行った。本になったときには、「東京:投企屋と建設業者の楽園」29 というタイトルになった。内容そのままである。

しかしそれにしても、地球規模の都市化の流れは止まらない。先進諸国と発展途上国の経済発展の従属的構造はプライメイト・シティ30(単一支配型都市)を生んできたが、現在ではそのプライメイト・シティがアメーバのようにずるずると農村部を巻き込んでさらに巨大化しつつある。携帯電話とオートバイの普及がその要因とされるが、地方都市と大都市が緊密につながり広大な都市圏が形成される。拡大大都市圏31 と言われるが、例えばヴェトナムではハノイ、ホーチミン周辺、マレーシアではシンガポールからクアラルンプールまで、インドネシアでは先に触れたジャボタベック圏がそうなりつつある。とてもひとりのディレクターがコントロールできるという話ではない。

一方、日本が人口縮小社会に向かっていくことははっきりしている。その大きなうねりの中で益々加速しながら進行しているのが東京一極集中である。

改革を掲げた小泉内閣の5 年間(2001 ~ 06)、バブル経済崩壊後の「空白の十年」を取り戻すべく、都市再生本部が設けられた。総合設計制度など次々と規制緩和策が打ち出されて、地方都市(宇治市)の都市計画審議会としては実に困った。ぼんやりしていると、地方にはそぐわない規制緩和が自動的に行われてしまうのである。切実なのは地域再生であって、東京一極集中の是正である。

新幹線で上京すると、品川から東京駅にかけて、工事用のクレーンがにょきにょき建っているのに違和感をもった。地方の不況が嘘のようなのである。都市再生緊急整備地域に指定されているのだという。都市再生とは、すなわち、経済活性化であり、そのための構造改革であり、規制緩和である。具体的には、土地の流動化である。

東京には景観問題などないといえるのではないかというのは、容積のみをお金に換算し、その流動化を計ることのみが原理とされていることにおいてである。景観とは「土地の姿」に関わる概念であり、土地が流動化する事態など想定外なのである。

当時の都市再生施策の象徴が、IT(情報技術)長者が蝟集する六本木ヒルズであった。近くの国際文化会館の庭から見ると、六本木ヒルズが実に威圧的に迫ってくる。開発圧力に抗して、保存再生された国際文化会館こそ、都市再生のモデルに相応しい。2007 年、日本建築学会は国際文化会館の再生事業に業績賞を送った。

ライデン大学のシンポジウムで僕の発表を聞いたコメンテーターのひとりは、アムステルダムなどヨーロッパの都市は既に完成してしまっているという。暗に、ヨーロッパの都市は日々変化していく活力に欠けて面白みがない、というニュアンスである。確かに、ヨーロッパの都市は、それぞれに完成している趣がある。多くの都市が、第二次世界大戦時に大きな戦災を受けたけれど、歴史的街並みを取り戻している。かつての姿にそのまま復元されたプラハのよう都市もある。

東京には完成ということはあるのであろうか。あるいは、東京の滅亡(死)ということがあるであろうか。無限に拡大し続ける都市があるわけはない。水や電気、ガスなどのエネルギー・資源供給の問題を考えても容易にわかる。また、古来、存続してきた都市は、世界を見渡しても、そう多くはないのである。拡大成長を続ける都市かコンパクト・シティか、スクラップ・アンド・ビルド都市かリサイクル都市か、議論は白熱することになった。

東京の景観形成の歴史を振り返ると、建てては壊しの歴史である。戊辰戦争、関東大震災、太平洋戦争という震災、戦災が決定的であるが、1960 年代の高度成長期、そして、1980 年代後半のバブル期の建設ラッシュは、戦災にも匹敵する。そして、経済活性化のためにさらに再開発を求める。果てしなく建設と破壊を繰り返すだけの東京に果たして未来はあるのであろうか、という疑問の提出が僕の報告の趣旨であった。

東京は、結局、どうあればいいのか、どういう方向へ向かうのかが景観問題の根底で問われ続けている。東京オリンピック2020 開催へ向けての高揚そして狂騒が予想される中でも、否、だからこそ東京と日本の未来の景観をめぐる議論は棚上げにはできないのである。