殺風景の日本―東京風景戦争―|布野修司

― 東京フロンティア

しかしそれにしても、東京の景観には手がつけようがないのではないか。それどころか、東京オリンピック2020 を目指して建替えられる新国立競技場の企画・設計・建設のプロセスを見ていると、東京の景観という観点、都市景観をめぐる議論の平面すら成立していないように思えてくる。

国立競技場に隣接する東京体育館の設計者でもあり、すぐれた都市論の著作もある世界的建築家、槇文彦22 が「新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える」23を書いて逸早く問題を指摘したのは東京オリンピック2020 の決定以前である。槇文彦は、敷地の歴史的、文化的コンテクスト(文脈)を重視する建築家として知られる。学位論文は「群造形(グループ・フォーム)」論であり、代官山集合住宅(ヒルサイドテラス)はその実践例として評価が高い。すなわち、建築単体だけではなく、その集合のかたちを重視する建築家である。

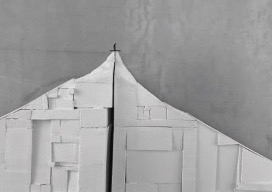

新国立競技場案として決定されたザハ・ハディド24 案(図7)は、その規模において都市景観の作法を全く無視したものであること、そしてまた、神宮外苑の歴史的文脈を度外視したものであることにおいて、受け入れられるものではない。もし東京に決まったら「新しいプログラム作りを提案したい」と先の文章は結ばれていた。 そして、実際に決まると具体的に行動に移され、日本を代表する建築家の組織である日本建築家協会(JIA)もそれを支持する。しかし、事態は見直しの方向には動いてはいかない。日本の景観問題の根がここでも浮彫りになっている。その敷地が東京の風致地区の第一号に指定された地区にあることを思えば、日本の「風景戦争」の象徴として末永く記憶されることになる。

新国立競技場の建設をめぐっては、東京の景観を問う以前に、国立競技場の建替えという決定すなわちその選地、規模、機能、維持管理、収支計画などプログラムの問題がある。そして、設計者と設計案の選定、設計競技のプロセスの問題がある。いずれにしても、超「超法規」が予め前提されたり、選定案が要件違反であったり、計画も設計競技の運営も杜撰であったと言うしかない。選定された設計案は惨めな姿に変更されつつある。

図7 新国立競技場案(『新国立競技場基本構想国際デザイン競技報告書』日本スポーツ振興センター、より)

公共建築の設計者選定をめぐる問題については続いて述べるが、新国立競技場についても予め開かれた場での多面的な議論が必要だったのである。そして引き続き、東京オリンピック2020 が東京に与えるインパクトについて考える必要がある。

上述のように、東京オリンピック1964 を契機に東京の景観はがらっと変わった。では、東京オリンピック2020 に向けて東京はどう変わっていけばいいのか。少なくとも、新国立競技場のザハ・ハディド案が象徴する方向には東京の未来はないのではないか。

1980 年代末から1990 年代初頭にかけてのバブル期にしきりに東京が議論された。

ひとつはレトロスペクティブな東京論、もうひとつはポストモダンの東京論、そして東京改造論、当時の東京論は、大きく3 つに分けられる。

レトロスペクティブな東京論として、東京の過去をノスタルジックに振り返る構えをとった一群の書物がある。『東京の空間人類学』25 がその代表であるが、東京にも緑や水がある、起伏に富んだ地形がある、自然と一体化してきた都市生活があった、…という素朴な発見が基礎にある。また、『明治の東京計画』26、『日本近代都市計画史研究』27 のように、近代都市東京がどのように成り立ってきたのかを明らかにする一連の著作がある。「古き良き」時代、戦前期の東京へのノスタルジーが通奏低音としてある。まずは、都市的生活がなりたった1920 年代の東京への関心があり、明治期の東京、さらには江戸へとその関心は遡行する。『乱歩と東京』28 は、近代都市東京成立期の光と影を析出した秀作である。

ポストモダンの東京論として、ひたすら現在の東京を愛であげる一群の書物があった。バブルへ向かって、東京は国際金融都市へ脱皮する、世界中から金融資本を集め、国際企業が進出することによってオフィスビルが足りなくなる。また、世界のどこかでマーケットが動くから24 時間眠ることのない都市となる。そして実際、ポストモダン建築の跋扈によって都市景観は百花繚乱の狂騒に巻き込まれることになった。「いま、東京が世界中でもっとも面白い」というのが、ポストモダンの東京論のスローガンであった。

以上2 つの東京論を支えていたのが東京改造論である。戦後まもなくの東京は、戦災によってほぼ壊滅状態、白紙状態であったから、半世紀足らずで、平面的にはほぼ建て詰まるに至ったのは驚くべきことであった。同じ大都市でも、一歩郊外に及ぶと截然と家並みが途絶えて美しい田園風景がひろがる欧米の都市に比べて、だらだらと住宅地が拡がるのが東京の郊外である。しかし、通勤時間を考えても、エネルギー供給、資源、食糧問題を考えても、東京の拡大には限界がある。東京は過飽和都市であり、その拡大のフロンティアの消滅が強く意識されたのが1980 年代後半である。

東京改造のフロンティアは、いくつかの方向に求められた。まず、「空へ」である。都心を見ると、山手線内側の建物の平均階数はせいぜい3 階であり、上空にはまだまだ容積がある。まず、ターゲットとされたのは、都心に残された未利用の公有地である。旧国鉄の用地が脚光を浴びた。そして、老朽化の進んだ下町にも触手は伸びた。こうした再開発の象徴はアークヒルズ、そして、淀橋浄水場跡地に移転された東京都新庁舎である。こうして東京の重心が移動していくことに対抗して丸の内「マンハッタン計画」が打ち上げられたのもこの頃のことである。アークヒルズに続いて六本木ヒルズ、そして虎ノ門ヒルズ、都心のビル開発を一貫して手がけてきているディベロッパーが森ビル株式会社である。強力な都市景観の形成者といっていい(図8)。

図8 虎ノ門ヒルズ

次に、「水辺(ウォーターフロント)へ」である。東京はもともと水辺、海辺の都市であり、水運に支えられて発展してきた。日本橋は、まさにその中心に架けられた橋であった。しかし、工業化の進展とともに、ウォーターフロントは、工場や発電所、港湾施設によって占められるようになった。人々や物資の移動は、鉄道など陸運が主となり、モータリゼーションの時代がやってきた。人々の生活が水との関わりを失っていったのは時代の流れであった。ところが、東京を支える産業構造は大きく転換する。第二次産業から第三次産業への転換である。都民の大半がサービス業に従事するようになるのである。それとともに、ウォーターフロントに立地してきた工場などが他に移転し始める。ターゲットになったのは、ウォーターフロントの工場跡地である。この産業構造の転換によるウォーターフロントの再開発は、東京に先んじて、世界の大都市で起こったことである。

さらに、「地下へ」というプロジェクトも打ち上げられた。東京のど真ん中に数十万人規模の地下都市をつくるというとてつもないプロジェクトも取り沙汰されたのである。

結局は、東京の自然、「古き良き」東京を回顧するレトロスペクティブな東京論も、ひたすら東京の現在を享受するポストモダンの東京論も、東京改造論に飲み込まれていったとみていい。そして、バブル経済が弾けた。「東京フロンティア」と名付けられた東京都市博覧会の中止が、その象徴的出来事となった。

そして、今、東京オリンピック2020 開催に向けて、再び、東京のウォーターフロントが注目されつつある。フロンティアを求め続ける都市のあり方はもうそろそろ卒業していい。ましてや、東日本大震災の復興という課題がある。

22 1928 ~。東京大学建築学科卒業、ハーバード大学大学院修了。東京大学教授(1979 ~ 89)。作品に「名古屋大学豊田講堂」「代官山集合住宅(ヒルサイドテラス)」「幕張メッセ」など。プリツカー賞(1993)、UIA(世界建築家協会)ゴールドメダル(1993)、高松宮殿下記念世界文化賞(1999)、日本建築学会賞大賞(2001)、AIA(米国建築家協会)ゴールドメダル(2010)、日本芸術院賞・恩賜賞、文化功労者。著書に『見えがくれする都市―江戸から東京へ』鹿島出版会(1980)など。

23 『建築家 JIA MAGAZINE』vol.295、日本建築家協会、 2013.8

24 Zaha Hadid。1950 ~。イラク、バグダード生れ。AA スクールで学び、レム・コールハースのOMA 勤務。英国在住の女流建築家。デコンストラクション(脱構築)建築の旗手として、新規な形態の建築を次々に手掛ける。近年の作品に「広州大劇院」「リバーサイド博物館」「アクアティス・センター」など。

25 陣内秀信(1985)『東京の空間人類学』筑摩書房

26 藤森照信(1982)『明治の東京計画』岩波書店

27 石田頼房(1987)『日本近代都市計画史研究』柏書房

28 松山巌(1984)『乱歩と東京』PARCO 出版

― 国立マンション

図9a 訴訟となった国立高層マンション(改装中)

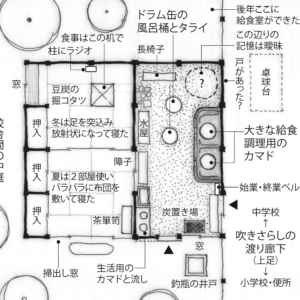

2002 年の暮れ、東京都国立市の高層マンションの高さをめぐる訴訟で、東京地裁が住民の景観利益を認め、マンションの一部、20 メートルを超える部分の撤去を命じた(図9a)。これは画期的な判決と評価が高い。

僕は、京都に居を移す前は、国分寺の恋ヶ窪の近くに住んでいて、国立にはしばしば通った。今でも、国分寺には居宅があって時々寄るが、武蔵野には、まだまだ素晴らしい自然、景観が残されている。玉川上水沿いの自然がいい。とりわけ、桜の季節の並木道はえもいわれない。

玉川上水は、羽村から四谷大木戸までのおよそ40 キロメートルが1653( 承応2) 年に開かれ、翌年江戸城まで暗渠で繋がれた江戸の上水道、生命線である。また、18 世紀前半、武蔵野の新田開発のための灌漑用水としても用いられた。玉川上水は最終的に東京の改良水道完成で1901 年に廃止され、水路は1945 年の淀橋浄水場廃止まで利用された。この玉川上水に、浄水処理をした下水が流されているが、清渓川再生にも通ずる試みである。

ところで、裁判の帰趨―すなわち高裁では地裁の判決が覆された―を知っていて書くわけではないが、上記の判決は、画期的ではあるが、予断を許さない、というのが直感であった。法的には様々な問題がある。例えば、建築基準法は条例に優先し、建築基準法を満たしていれば結局建築確認が行なわれるという事例は山ほどあるからである。

日本中のマンション紛争には、60 年代末から70 年代初頭に遡る前史がある。高層マンションが建つことによって隣接した土地に日影ができるというので、全国各地で紛争が頻発したのである。いわゆる「日照権」紛争である。

実は、この時争われていたのは、単に「日照」の問題ではなかった。今日の「景観」も「環境」もその係争のうちに既に含まれていたとみていい。

マンションが建つことによって、すなわち、新たな住民の加入によって、その近隣に様々な変化が起こるのは当然である。実際、日照のみならず騒音や塵問題など、様々に相隣関係が問題となった。身近な「環境」や景観が大きく変化することに、地域住民は異を唱えたのである。「日照権」という権利概念は、健康で文化的な生活を維持する権利として受け容れやすかった。そこで、日照権を盾に、近隣住民が工事着工を実力で阻止する事態が少なからず起こった。自治体ですら、合意形成に努めず着工を強行したマンション業者に上水道を連結しないといった事態も起きた。業者は相次いで訴訟を起こした。建築基準法を遵守している限り、業者の言い分が認められるのが法的には筋であった。

繰り返し述べるように、日本で建築に関わる最低限の規定は建築基準法である。これは、1919(大正8)年に制定された市街地建築物法を引き継いで、1950 年に制定されて、改訂を重ねて今日に至る。複雑な規定が付加されてきたが、基本は、「用途地域(ゾーニング)」規制と「建蔽率(建築面積/敷地面積)」「容積率(ヴォリューム)」規制である。建築基準法を遵守していれば、いかように建造物を建てようと地権者の自由である。日本ほど建築の自由な国はないと言われる。

国は、頻発する日照権紛争に対処せざるを得ず、近隣住民の反発にも理があるという判断から、隣地に対して一定の日照を確保することを条件とする建築基準法の改定が行われることになった。設計者は複雑な計算を強いられ、日影図の作成を義務づけられることになったが、この条件をクリアさえしていれば、建設は認められることになった。一件落着である。

しかし、マンション問題は、上述のように、単に「日照問題」ではなかった。景観問題はその延長戦である。国立のマンション訴訟の地裁判決は、「景観権」という新たな権利概念を認めたわけではない。判決文は、次のように言う。

「都市景観による付加価値は、…当該地域内の地建者らが、地権者相互の十分な理解と結束及び自己犠牲を伴う長期間の継続的な努力によって自ら作り出し、自らこれを享受するところにその特殊性がある。そして、このような都市景観による付加価値を維持するためには、当該地域内の地建者全員が前期の基準を遵守する必要があり、仮に、地建者らの一人でもその基準を逸脱した建築物を建築して自己の利益を追求する土地利用に走ったならば、それまで統一的に構成されてきた当該景観は直ちに破壊され、他の全ての地建者らの前記の付加価値が奪われかねないという関係にあるから、当該地域内の地建者らは、自らの財産権の自由な行使を自制する負担を負う反面、他の地建者に対して、同様の負担を求めることができなくてはならない」

すなわち、財産権への付加価値として都市景観の維持が認められているのである(図9b)。また、地権者の一致した継続的な努力と自己犠牲が評価されているのである。

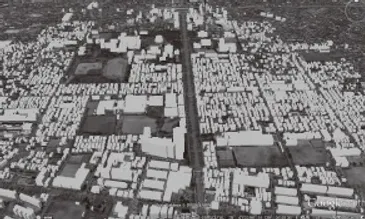

図9b 国立市の高層マンション・箱表現(GoogleEarth より筆者作成)

国立市には長年にわたって街の環境を維持してきた歴史がある。大学通りへの歩道橋設置についても大きな議論が巻き起こったが、車椅子の障害者や子どもでも渡れるものとすることで折り合いをつけてきた経験もあり、そうした住民との協調関係を基礎にこのマンション計画に対して、新たに地区計画、建築制限を制定した経緯があった。国立が先進的であったのは、相次いで訴訟が行われ、景観権、環境権をめぐって法的概念が争われ、鍛えられてきたからである。

しかし、景観や環境が財産権の付加価値としてのみ問題にされる限り、行き着く先は見えていると言わねばならない。後に、京都府宇治市での僕の経験を記すが、至るところで同じような問題があるのである。