形を決定する論理|竹山聖

― メタフォア

ゴシックのカテドラルは、フライングバットレスや交叉ヴォールト、重力から解放された壁面への大々的なステンドグラス、すなわち光の導入、天空へと向かう垂直方向の伸びなど、構造形式や工法、技術的試みの組み合わされた賜物であったが、神の国の在りよう、天空への憧れなど、現世に別世界を具現する、神の国のメタフォアとしての空間でもあった。

このゴシックにピリオドを打ったのがルネサンスのヒューマニズム建築であった、と考えられている。その名も『ヒューマニズム建築の源流』と邦題に銘打たれたルドルフ・ウィットカウアーのArchitectural Principles in the Age of Humanism は、アルベルティやパッラディオの建築原理を論じているが、その表紙にはレオナルド・ダ・ヴィンチによる人体図が配され、つまりはヒューマニズムが人体比例にもとづく円形と正方形の幾何学原理に還元され、建築がたとえばパッラディオのそれに見られるように、正方形の九分割図というダイアグラムによって読み解かれることが示されている。このダイアグラムについてはあとで論じることとして、ここで人体というメタフォアが現れることに注目していい。神の国から人間へ、しかもそれが文字通り人体の比例へと、建築が天から地上へとおりてくる。

天空もまた、垂直の上昇運動としてではなく、完全な球体の一部を用いた天蓋によって、天空のメタフォアがそのまま建築に導入される。古典古代があらためて参照されたことは言うまでもないが、人体が建築と、比例というワンクッションがあるにせよ、関係を取り結ぶのである。人間のまなざしが透視図法として自覚され、人体、として視線が、ヒューマニズムという言葉にメタフォアとして与えられた。

このことを揶揄しながら語るのがフランク・ゲーリーであって、彼は自らの建築が魚をモチーフとしていることを語って憚らない。神戸にはフィッシュダンスと題されたそのものズバリの建築物も建っているが、彼の建築はつねに魚の、あるいは運動する魚のメタフォアであった。それの何が悪い、とフランク・ゲーリーは語っている。人体をメタフォアとした時代もあったじゃないか。人間でOK だったのに、魚で何が悪い、というわけである。

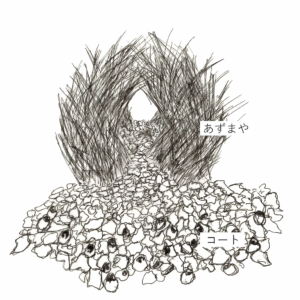

思えばギュンター・ドメニクも、彼の建築はすべて鳥の物語であり、営巣し卵を孵し飛び立ち飛行する。ウィーン中央銀行ファヴォリーテン支店などは、巨大な鳥が突っ込んだ痕跡であるとの説明がなされている。鳥で何が悪い。

形の決定が幾何学に即してでなく、魚や鳥になっている。古代ギリシアのエレクティウムでは女神が柱となり、ウィーンの楽友会館では女神たちが誇らしげに内部空間を荘厳し、素晴らしい響きと称されるその音響にもどうやら一役買っているようである。近代建築がプラトン立体のコンポジションや均質なグリッドを偏愛したとはいえ、そこにはつねに機械のメタフォアがあったのも確かだ。

白井晟一の作品にも見られるし、福岡のキャナルシティ、なんばパークス、六本木ヒルズなどで知られるジョン・ジャーディーの設計手法はつねにそうだと囁かれている男女交合のメタフォアは、クロード・ニコラ・ルドゥーのそのものずばりのオイケマを例に引くまでもなく、古来、そもそも想像力と創造力を宿した人類の頭脳が生み出されて以来、決まって用いられて来た世界の秘密を開く扉としての空間的メタフォアである。

冒頭に記した霧や雲や木漏れ日などもメタフォアだが、これは形を持たない。しかし建築はいくら形を消しても姿を消しても気配を消しても、消したというサインを送っても、消えはしないし、重力に抗し、形を持ってしまうものである。そして人類は形に誘惑され、形を欲望する。闇をつくるにも虚をつくるにも空をつくるにも無をつくるにも、形は出てくる。形を消すには目をつぶるしかない。しかしそれでも頭の中には形が乱舞することだろう。

そして建築は形を持つ。形の決定因はない。あるいは自由だ。と論理的にはこうなる。もちろんそうした諸々の論理に優先順位をつけるのが建築の設計であって、形の優先順位を低く設定するのは勝手である。しかし決して消去することは、できない。

― 均質空間

近代建築が機能を標榜し、機械をメタフォアとし、幾何学(プラトン立体の戯れ、あるいはユークリッド幾何学)をその形態決定の根拠とした、という共通認識をあらためて確認して来たわけだが、近代建築の究極の姿はガラスの箱にあった。その最もシンプルな事例はフィリップ・ジョンソンのガラスの家やミース・ファン・デル・ローエのファンズワース邸であるが、理念的にはこれを拡張して行けば、どのような機能も収容することのできるガラスの高層ビルとなり、今日の都市の中心部がこれに占められていることの意味については、原広司の「均質空間論」に詳しい。

完全に空調され照明され自由な間仕切りの施されるガラスの箱は、ミース・ファン・デル・ローエがユニヴァーサルスペースとしていち早く構想し、実現した。CIAM が主張したようなゾーニングによる機能主義都市、そしてその中心にガラスのスカイスクレーパーとしての均質空間が君臨する、これが近代の姿だ。しかしそこに形の決定因は、論理的にも倫理的にも存在しなかった。均質空間は形ではなく、たとえガラスの箱というメタフォアはあっても、決して形ではなく、理念である。機能主義都市も形ではなく、つまりは美学を持つわけではない。だからダイナミックな渾沌かもしれないが、無秩序な都市風景が連続する結果しか生まなかった。資本の論理?…もちろん形を決定する論理ではない。そのなかで、建築家は形を決定せねばならない。論理的に、そして倫理的に。倫理学と美学は同じである。ヴィトゲンシュタインに倣うならば。

― 美学

20 世紀は近代建築の展開と同時に構成の美学をもった。たとえばデ・スティルはモンドリアンを、ロシア構成主義はマレヴィッチをその美学的バックボーンにおいた。前者は平面的な、そして後者は空間的な、構成すなわちコンポジションをその美学の根底においたのである。

グリッド上に規則正しく配された柱、そしてそこを自由かつ厳格に伸び走る壁を構想したのがミース・ファン・デル・ローエであり、そこに逸脱したユーモラスな形態を重ね合わせたのがル・コルビュジエであった。構成の美学はさらなる展開を見せた。

しかしやがて時代はこうした部分と全体のバランスにもとづく美学から、部分の自立、あるいはさらに増殖を許す微分的美学に向かって行く。古典的な建築がつねに全体を志向し前提とする美学であるとするなら、20世紀後半からは部分、さらには断片の自由な浮遊を許す即興と変奏の美学となったと言えるだろう。

これは絵画も然り、彫刻も然り、文学も然り、音楽も、フレーズやリフなどの部分あるいは断片が重要性を増した。もはや全体の構成を味わう時間のゆとりもなくなってきた、のかもしれない。ともあれ微分的状況はますます力を増して、不連続で未完結な世界が創造の領域を覆い尽くしてゆく。人間もまたそうした状況に慣れ、順応し、そこにまた美の種を見出してゆく。