建築設計事務所という「場」をつくること|竹山 聖

1973年当時、東大100年の歴史のなかで隈たちの世代の成績が最も高く、「すなわち、建築学科に入るのが最も難しかった」のだと(これはまあ京大も同じだ)書いたあとで、高度成長の余波と万博による「<建築家>という幻想」について触れ、こう続くのである。

ところが、その胸の高揚と若者らしい矜持の念を打ち砕くようにして、その1973年の秋に石油ショックがおとずれる。タイミングがあまりによすぎた。いつかは明らかになるはずのことを、石油ショックがあまりにもあっけなく、そして突然に明らかにし、目の前に叩きつけたのである。建築業界がどちらかといえば斜陽産業であり、建築家が社会のリーダーどころか社会のお荷物らしいということが、はなはだ残念ではあったがわかってしまったのである。高いはしごを登って建築学科に入ったところが、急にそのはしごをはずされたわけである。はしごが高かった分だけ、落ちた痛みも身にしみるというものである。この痛みが、アモルフを生み、われわれの世代の生き方を規定することになった。

見事な分析である。軽快洒脱な文章でもある。大組織設計事務所とゼネコンを経由して、新たな道に踏み出そうとしていた隈にとって、「社会のお荷物たる建築家」という自覚に立った建築家像を新たに築き演じなければならない。そういう周到な読みもあったかもしれない。さらにこう続く。

アモルフの功績はなんだろうか。建築的な功績はいろいろあるだろうし、これからもっともっと増え充実していくことに違いない。しかし、最も輝かしい功績は別のところにある。大学を卒業し、大学院まで出たものの、どこかに勤めるでもなく、テニスをしたり女の子の尻を追っかけたりしながら、何となく建築したり、ふざけたような文章を書いたりしてフラフラしているうちに、人は建築家になってしまうこともある、ということを彼らは身をもって示したのである。こういう建築家への経路もあることを示したことこそ、彼らの最大かつ偉大な業績だと私は考える。大事務所やゼネコンに勤めればひとまずは生活の安定を得られただろうし、アカデミズムの確固たるヒエラルキーに呑み込まれてしまえばそれなりの地位や教職は約束されたかもしれない。しかし、彼らはそういう道はたどらなかった。モラトリアムな姿勢を悪びれることなく貫いた。

石油ショック以後、人びとは建築について何となく悲観的になったり、やたらに堅く堅く考えたりしていたけれど、こんな経路もあるのかと思って、ちょっとホッカリした気分になった。建築もそう捨てたもんじゃないナアと思った。

はしごを急にはずされた世代のヤケクソが、この偉大なる功績を生んだのである。

時代と世代にリンクさせて深刻なテーマをやや偽悪的に書いているが、ある意味ではまったくそのとおりであるし、さらに言うなら、これは時代に関わらない、いまださだかならぬ未来に向かう若さというものに共通するテーマなのではあるまいか。つまり経済の問題や制度の問題、平たく言ってお金や地位、名誉、つまり「現実」、そしてそれらとは別の次元で「夢想」(隈は「幻想」という言葉を使っているが)を追って生きてゆきたい若さの特権ゆえの桎梏、軋轢。賢明な大人は、「現実」を見据えて若さを生きなければならないと諭すし、未来ある若さは、無謀な「夢想」に賭けようとする。

30歳の時点で達観しすぎた物言いにも見えるが、いま私も58歳の目で読み返して、よく突き放した視点を保持しているなということが半分、あとの半分は当時まだ自分が巻き込まれている問題を天に唾する行為とわかってあえて自虐的に書き記す(「ふざけたような文章を書いたりしてフラフラしている」のはまさに当時の自分自身という皮肉)という勇気。慧眼というのはそのことも含めてである。

さて若い世代の励みになればと、建築設計事務所開設にまつわる経験を書いてきたのだが、煎じ詰めれば「場」の問題に帰着する。自分が身を置く「場」を、しかも「居心地の良い場」をどのように身の回りにつくりあげるか。

『都市住宅』のこのアモルフ特集ではAMORPHE STATEMENT というページが冒頭にあって、以下のような「アモルフの定義」が掲げられている。

1. アモルフは仲間である

2. アモルフは交感の場である

3. アモルフはヒエラルキーを持ち込まない

4. アモルフはひとりぼっちではない

5. アモルフは閉ざさない

6. アモルフは形がない

7. アモルフは誰のものでもない

オリジナルには番号は振っていないが、わかりやすいように箇条書きとしてみた。

この「仲間である」ような「交感の場である」ような「ヒエラルキーを持ち込まない」ような「ひとりぼっちではない」ような「閉ざさない」ような「形がない」ような「誰のものでもない」ような、そんな「場」を自分の身の回りに築くことができたら、人生はずいぶん素晴らしいものになるんじゃないかと思うのだ。

事務所でも、そして研究室でも、家庭でも、どんな人の輪でも、私は上記のような場の中で生きていたいと思っている。いつまでも理想論を語っている人間はおそらく未熟者だろうし、現実はそう簡単ではないのも、さすがに60年近く生きてくればわかっている。しかし建築という行為は、「夢想」と近しい関係にあるのがその宿命でもある。だからこそ若さは建築という行為に惹かれるのだとも思う。そして、その若さ故の未熟の自覚の中からしか創造的な行為は生まれないのではないか、とも。

もし建築設計事務所という「場」が、そしてそれを取り巻く人の輪が、そのようなものであるとするなら、ありうるとするなら、それはとても素晴らしい人生の舞台となるのではなかろうか。金銭には還元できない価値を、建築という行為はきっと内蔵しているのでもあるから。

アモルフが30周年を迎えた今、28歳の自分自身に向けて、わりかしいい選択だったと思うよ、と声をかけてやりたくなるほど、あらためて「場」のありがたさを感じている。

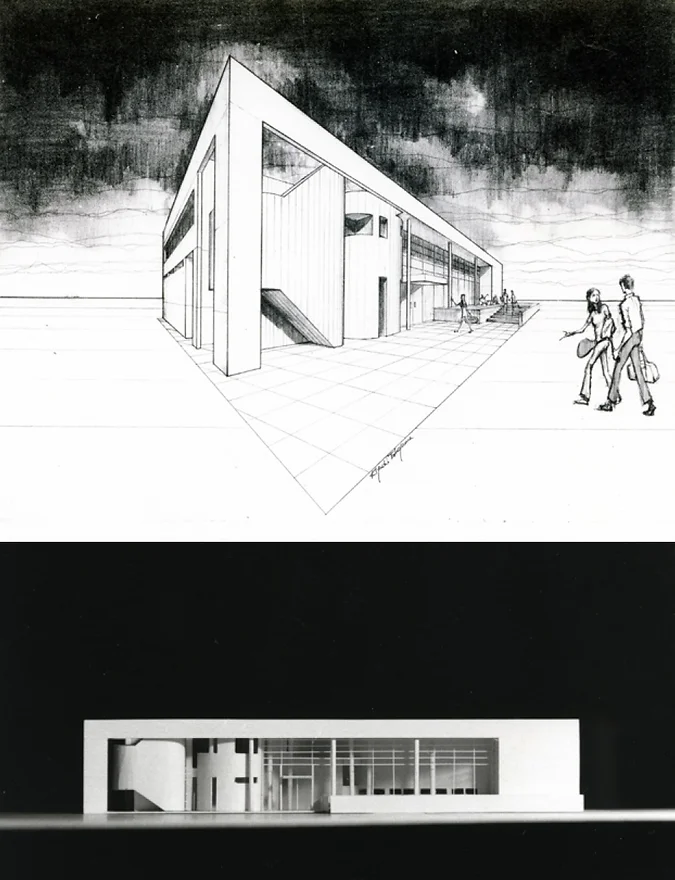

アモルフ最初の協働作業となった「三国のテニスクラブ」(1979)。 原広司からも安藤忠雄からも高松伸からもアドヴァイスと励ましをもらった。