建築設計事務所という「場」をつくること|竹山 聖

How I Founded a Place to Design Architecture

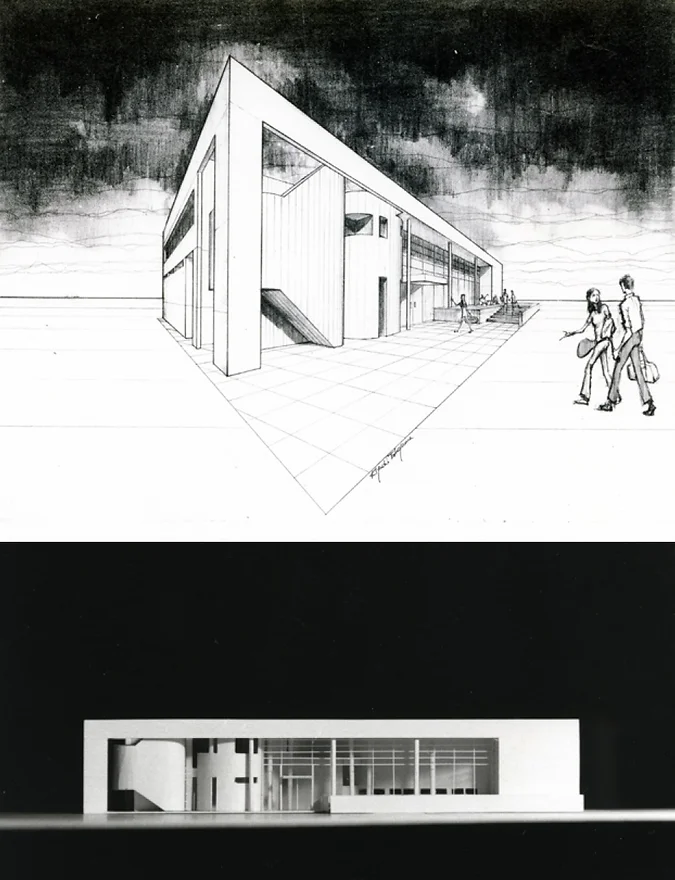

学生時代に立ち上げた建築設計事務所、設計組織アモルフが今年で30周年を迎えた。正確に言えば、1983年7月27日に株式会社として発足させてから30年である。そこにいたる少しばかりの前史もある。よく続いてきたものだという思いもないではないし、それなりの充実した仕事を成し遂げてきたなという感慨もある。時代も社会も変わっているから果たして参考になるかどうかわからないが、若い世代がこれから建築設計の道に乗り出していくために、こういう道もあるのか、というささやかな励みにもなればと思い、この機会にその頃のことを書き記しておこうと思う。

そもそも記憶というのはあやしい。脚色もあるだろうし、忘却もある。ただ幸いに記録がある。『都市住宅』1985年7 月号の特集だ。AMORPHE STORY と題された文章を追いながら、当時の「気分」とでもいったものを発掘してみよう。文章はこのようにはじまっている。

20代の前半と言う年齢は、たいていの人間にとって、定まらぬ形の記憶としてしか想起し得ぬものではないだろうか。何かしら熱いたぎりと歯がゆい思い、それにどこか後ろめたさに似た感覚とがない混ぜになって渦を巻いている。

そんな、定かならぬ形の──アモルフな──記憶の層として。

いつの時代でも変わらぬことだろうが、当時、われわれの周囲でも、あらゆる分野でさまざまな若者が助走を開始しつつあった。助走の内に胚胎される思念は、期待と不安とに占拠される。助走とは、そのスピードとリズムとタイミングとを冷静に測定しながら、心身の緊張と充実に自らを賭するためのプロセスであるのだから。ただ一瞬の跳躍に向けて。

この文章を認めた時の私はちょうど30歳であった。そのことが20代にちょっと距離をとったような物言いを促している。58歳の今からふりかえれば、十分若々しい気負いに満ちあふれている。

ともあれ、私は1977年に京都大学を卒業して東京大学の大学院に進み、79年には博士課程に進学し、20代最後の年の84年春に満期退学(そんな言葉があるとしてだけれども。つまり単位は取得し在学期限いっぱいまで粘っての中退である)して30代に突入したばかりだった。磯崎新も黒川紀章も同様の期間博士課程に在籍し、博士号をとらずに退学している。磯崎はその著書『空間へ』で博士課程のことを「潜在的失業者の巣窟」とうまい表現で呼んでもいる。まさに言い得て妙と言ったところだろう。

株式会社にした1983年7月には28歳だった。その翌年に博士課程から退学した。つまり大学院時代に株式会社の代表取締役になった、ということになる。今風に言うならベンチャー企業のアントレプレナーである。もちろんそんな言葉も知らないし、気分も実情もかけ離れている。しかし自分自身の拠点をもったという晴れ晴れした気分は、あった。さてその前史である。同じくAMORPHE STORY から。

設計を志す大学院の学生が、折あらば在学中から実際の仕事にありつきたいものだと夢想することは、そう珍しいことでもない。むしろありふれたことだろう。ただアモルフの場合、それを夢想に終わらせずに実践へと結びつける具体的な方法を模索しただけのことだ。最古の記録は、78年の5月に遡る。それによれば、都市工学科での磯崎新の講義を受けたあと、正門前の雀荘において打ち合わせがなされた、とある。

その時の面子は、小林克弘、竹山聖、榎本弘之に加えて、今はURTEC にいる亀掛川叔郎、それに今回の特集にあたって暖かい一文を寄せてくれた隈研吾の5人である。おそらくは二抜けであったと思われる。

ただし隈研吾は、つねに身近にいたものの、実際の活動には加わらなかった。結局、小林、竹山、榎本、亀掛川の4人が発足メンバーということになる。名前をつけること、名刺をつくること、仕事を求めること、そして万一仕事がきたなら逃げずに受ける腹を固めること。アモルフの出発点はこれだけであった。

麻雀を知らない人のために説明しておくと、「ニ抜け」とは、4人で打つ麻雀で二番目になった人が抜けて交代する打ち方を言う。麻雀は当時の学生の社交の場であった。

小林は香山研、榎本と亀掛川は芦原研、隈と竹山が原研である。香山研と芦原研は本郷にあり、原研は六本木の生産技術研究所にあった。しかし授業の多くは本郷で行われ、都市工学専攻など他専攻の授業も本郷だったから、本郷には足しげく通っていたはずである。『SD』のコラム、グルッポスペッキオの打ち合わせもほぼ同じメンバーだったから本郷で行っていた。グルッポスペッキオのメンバーには今は名古屋大学にいる片木篤(香山研)、そして明治大学にいる小林正美(芦原研)がいた。ただし片木は麻雀をたしなまなかった。小林正美の不在は、たぶん彼が学部では一年学年が上だったからだろう。もちろん私は外部からの入学だから、東大の友人たちの仲間に徐々に入れてもらう、というポジションである。亀掛川は一年学年が下だったが、小林克弘の高校の同級生、ということで、一緒に雀卓を囲む親しい関係にあった。

さてアモルフという名称はこの時点では決まっていない。この日の打ち合わせ、というか雀卓を囲みながらの「夢想」話のあと、小林克弘と電話で話をしていて「アモルフ」でいこう、という話になった。

われわれは二人とも大江健三郎の熱心な読者だったのだが、当時大江はよく「不定形」と書いて「アモルフ」とルビをふった。私はとりわけ『万延元年のフットボール』の冒頭、「夜明けまえの暗闇に目ざめながら、熱い「期待」の感覚をもとめて、辛い夢の気分の残っている意識を手さぐりする」という文章が好きだったから、建築家になる「夜明けまえ」の気分に「不定形/アモルフ」という言葉も語感もぴったりきた。私の下宿の電話は共同のピンク電話だった。「アモルフ」でいこう、と決めて受話器を置いた公衆電話のピンク色は、今も目に焼きついている。

話はずれるけれども、携帯電話やメールではこんな場所や状況の記憶はあまり残らないのではないだろうか。遠方に電話するために100円玉をいっぱい握りしめて冬の公衆電話ボックスにこもり、黄色く巨大な電話機にかじかむ指でコインを滑り込ませていく、というような、まるで身体中にしみわたっていくような経験や記憶なんてものは、もはやないのだろう。ピンクの呼び出し電話にせよ、凍える夜の電話ボックスにせよ、確かに不便この上ないシステムではあったのだけれども。

かくして名前が決まり、そして名刺をつくった。アモルフだけでは何の仕事かわからないだろう、とアモルフの前に「設計組織」とつけた。つまり「設計組織アモルフ」である。なにやら建築設計事務所らしい気配は出ている。そんなふうに思えた。

夢だけ豊かな建築家の卵たちだったが、社会状況は厳しかった。1973年秋に訪れたオイルショックによる不況はわれわれの世代を直撃した。73年春に大学に入学した時はまだ60年代高度成長期の余韻や70年万博の残り香が漂っていた。それがオイルショックで暗転し、我々の世代の就職状況は惨憺たるものであった。もしわれわれの世代に特徴があるとするなら、いくら学生運動やって暴れても就職順調のプレ・オイルショック世代(団塊の世代)と安定成長に入ってすっかり安定志向が根づいたポスト・オイルショック世代に挟まれて、価値観の転倒の波をもろにかぶった不安定感が身体にしみこんでいる点かもしれない。AMORPHE STORY にはこうある。

高度成長最後の一波に乗って大学には入ったものの、出る時には安定成長どころかマイナス成長で就職もおぼつかず、いわば社会に軽く肘鉄を食わされて軽いニヒリズムに陥ったわれわれは、オイルショック世代とでも呼び得るのだろうか。カタストロフと呼ぶほど大袈裟なものでもないが、気分として価値観がひっくり返り、熱狂と心情的脱落を併せ持っている。いわばアモルフな気分を共有しているのである。

要するに仕事はなかった。仕事のあては限りなく無に近かった。建築家などという職種は消えてしまうのではないか、とも思えた。少なくとも、巨大プロジェクトなどはもう現れず、一生ささやかな住宅を設計していけるだけでも望外な喜びだと思えた。実際、原広司も篠原一男もそのように住宅の設計を通して建築デザインの可能性を開き、建築の喜びを表現していた。出現しつつあったひとまわり上の世代、つまり槇文彦の言う「野武士たち」(安藤忠雄や伊東豊雄の世代である)の活動の場も住宅だった。磯崎新も「もう何もつくれなくなった」というポーズをとって「反建築」や「都市からの撤退」を標榜していた。原広司は有名な「住居に都市を埋蔵する」という言葉を投げかけた。1970年から85年の15年間は「解体と批評の時代」である。(もちろん磯崎の「解体」と篠原の「批評」を含意している)この時代に能天気に建築を設計しているなど、批評精神のない馬鹿の所業である。経済もシュリンクしている。大規模開発など愚の骨頂。構造表現主義は滅亡した恐竜のようなもの。モーレツからビューティフルへ。社会の潮目が変わってきていた。そんななかでの「夢想」の船出であった。